総論

1 目的

厚生労働省の「全国がん登録の概要」によれば,わが国における2016年の大腸癌罹患数は158,000人と部位別がん罹患数の第1位,「人口動態統計」によれば2018年の大腸癌死亡数は5万人を超えており第2位となっている。このような状況のなかで,大腸癌の治療成績を向上させることは国民にとって非常に重要な課題となっている。そこで大腸癌治療ガイドライン(以下,本ガイドライン)は,様々な病期・病態にある大腸癌患者の診療に従事する医師(一般医および専門医)を対象として,以下の(1)から(4)を目的として作成された。

| (1) | 大腸癌の標準的な治療方針を示すこと |

| (2) | 大腸癌治療の施設間格差をなくすこと |

| (3) | 過剰診療・治療,過小診療・治療をなくすこと |

| (4) | 一般に公開し,医療者と患者の相互理解を深めること |

本ガイドラインの作成効果として,①日本全国の大腸癌治療の水準の底上げ,②治療成績の向上,③人的・経済的負担の軽減,④患者利益の増大に資すること,が期待される。

2 使用法

本ガイドラインは,文献検索で得られたエビデンスを尊重するとともに,日本の医療保険制度や診療現場の実状にも配慮した大腸癌研究会のコンセンサスに基づいて作成されており,診療現場において大腸癌治療を実践する際のツールとして利用することができる。具体的には,個々の症例の治療方針を立てるための参考となることのほかに,患者に対するインフォームド・コンセントの場でも活用できる。ただし,本ガイドラインは,大腸癌に対する治療方針を立てる際の目安を示すものであり,記載されている以外の治療方針や治療法を規制するものではない。本ガイドラインは,本ガイドラインとは異なる治療方針や治療法を選択する場合にも,その根拠を説明する資料として利用することもできる。ただし,その際には患者および家族に十分な説明を行って同意を取得すること,第三者にも受け入れられるような論理性・倫理性を担保することが重要である。

本ガイドラインの記述内容については大腸癌研究会が責任を負うものとするが,個々の治療結果についての責任は直接の治療担当者に帰属すべきもので,大腸癌研究会およびガイドライン委員会は責任を負わない。

3 対象

本ガイドラインの利用対象者は,大腸癌診療に携わるすべての臨床医が中心である。

4 作成法

1)作成の経過

2003年に大腸癌研究会のガイドラインプロジェクト研究として,大腸癌治療ガイドラインの作成作業が開始された。作成されたガイドライン(案)は評価委員会での評価を経て,2005年7月に『大腸癌治療ガイドライン医師用2005年版』として刊行された。その後,改訂版として2009年7月に『大腸癌治療ガイドライン医師用2009年版』,2010年7月に『大腸癌治療ガイドライン医師用2010年版』,2014年1月に『大腸癌治療ガイドライン医師用2014年版』,2016年7月に化学療法領域のみを改訂した『大腸癌治療ガイドライン医師用2016年版』,2019年1月に全領域に及ぶ改訂作業が行われた『大腸癌治療ガイドライン医師用2019年版』,2022年1月には本邦において「切除不能な遠隔転移を有する症例の原発巣切除に関する臨床試験」「肝転移治癒切除後の補助化学療法に関する臨床試験」などの結果が明らかになるとともに,免疫チェックポイント阻害薬,BRAF阻害薬などが相次いで保険収載されて改訂された『大腸癌治療ガイドライン医師用2022年版』が刊行された。その後,全領域の改訂作業を進め,2023年7月の第99回と2024年1月の第100回大腸癌研究会で公聴会を開催し,その都度,大腸癌研究会ホームページでパブリックコメントを募集,広く意見を求めた。それらを参考に修正を加え評価委員会へ提出,評価委員会の意見を参考にさらに修正を加え,2024年7月に『大腸癌治療ガイドライン医師用2024年版』を刊行するに至った。

2)作成の原則

本ガイドラインは,大腸癌の標準的な治療方針の理解を助けるために各種治療法と治療方針の根拠を示すが,各治療法の技術的問題には立ち入らない。

3)記載方法

治療方針のアルゴリズムを提示し,それに関する解説を簡潔に記載し,さらに解説が必要な事項に関してはコメントを追加するという,初版のコンセプトを継承した。2009年版より,ガイドライン作成委員会の合議のもとに,議論の余地のある課題をclinical question(CQ)として取り上げ,推奨文を記載する形式も併用した。2019年版では,この形式を継承し,かつ,薬物療法領域のCQについて2016年版,他の領域においては2014年版刊行以降の知見を踏まえ,CQの修正・追加を行った。2022年版では,この形式を継承したうえで,CQに用いる表現は,明瞭で,あいまいでないように努め,複数の介入を比較する場合は,すべてに順位付けすることに固執せず,臨床の現場でも役立つように,柔軟な表現を心がけた。

2024年版では,委員内での意見の相違等も透明性を持って分かるように,合意率の記載を追加した。

CQの解説においては,理解しやすく過不足のない長さであることを重視し,多数の臨床試験に言及する場合は,研究結果に関する具体的な数値等の記載は簡略化した。

臨床病理学的用語については,『大腸癌取扱い規約第9版』に準拠した。

「奏効率/奏効割合」,「生存率/生存割合」についての記載形式は,以下のように統一した。疫学的に厳密に定義すると割合と率は異なる指標になる。割合は何人中何人にイベントあるいはレスポンスが観察されるか,率は何人年すなわち何人を通算何年観察して何人イベントが観察されるかを表す。割合の単位は%,率は/年(=年-1)となる。したがって,何人治療したうち何人奏効したかを表すためには奏効割合が正しい表記になる。また,何人中何人生存中であるかを表すには生存割合を用いるのが疫学的な表記としては望ましいことになる。本ガイドラインでは,奏効に関しては「奏効割合」が広く認知されていること,「大腸癌取扱い規約第9版」にて「奏効割合」が定義されていることを受けて「奏効割合」で統一した。一方,生存に関しては一般に広く「生存率」が汎用されていることから「生存率」で統一した。

4)CQのエビデンスのレベル・推奨の強さ

CQに対する推奨文には,下記の作業によって決定したエビデンスのレベル,推奨の強さを付記した。

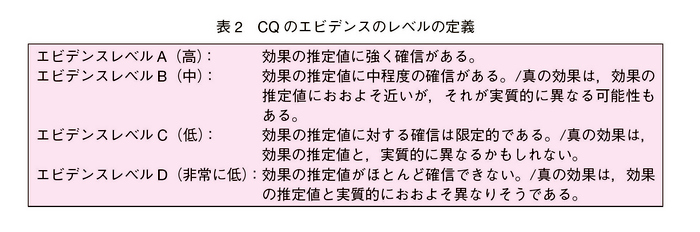

4)-1 エビデンスのレベル

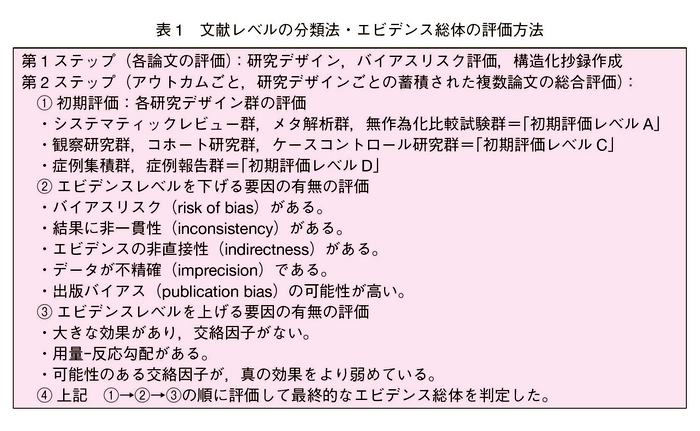

CQに関する論文を網羅的に収集し,CQが含む重大なアウトカムに関して個々の論文が提示するエビデンスを研究デザイン1)でグループ分けし,GRADE*システム2-21)を参考にして文献レベル・エビデンス総体を評価し(表1),最終的にCQのエビデンスのレベルを決定した(表2)。

*GRADE:The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation

4)-2 推奨の強さ

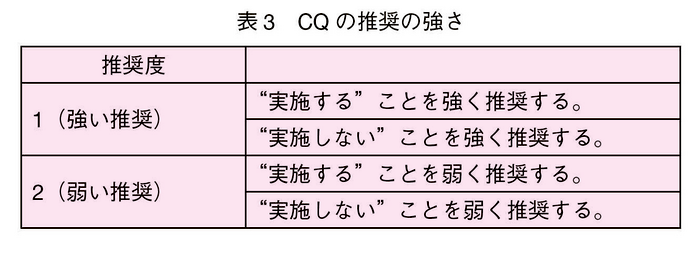

上記の作業によって得られたアウトカムとエビデンスのレベルをもとに推奨文案を作成し,ガイドライン作成委員によるコンセンサス会議において推奨文案を評価し,推奨の強さを決定した(表3)。CQ本文においては決定した推奨を直截に表現し,多様な表現を排除した。

推奨の強さは,推奨文案について,①エビデンスの確かさ,②患者の嗜好,③益と害,④コストの4項目に分けて評価し,GRADE Grid法に準じた投票に基づいて決定した9)。

- 〔方法〕

-

- 1.

-

下記の5つの選択肢から1つ選び投票

①「行うことを強く推奨する」,

②「行うことを弱く推奨する」,

③「行わないことを弱く推奨する」,

④「行わないことを強く推奨する」,

⑤「推奨度なし(推奨度がつけられない,Not graded)」 - 2.

-

1回の投票で,①~⑤のいずれかに,全体の70%以上の投票が得られれば,そのまま決定した。

この条件に該当しない場合,- ①+②が50%を超え,③+④が20%を超えていない場合,「行うことを弱く推奨する」。

- ③+④が50%を超え,①+②が20%を超えていない場合,「行わないことを弱く推奨する」。

- 3.

- 1回目の投票では2の条件をいずれも満たさなかった場合は,「合意に至らなかった」として,投票結果を開示しつつ日本の医療状況を加味した再協議を行い,再投票を行った。

- 4.

- 2回目の投票でも合意に至らない場合は「推奨度なし」とした。

5 文献検索法

文献検索は医学図書館員が行い,検索データベースとしては,PubMedおよび医学中央雑誌インターネット版を使用した。各項目の担当委員と相談しながら検索式を立てて,両データベースの英語および日本語の文献を抽出した。

前版から掲載が継続となったCQについては,前版の採択文献に加える最新の文献を調査するため,2021年2月から2022年12月までの範囲の文献を検索した。新規CQについては,各担当委員と協議し各CQに適切な検索期間の始点を設定し,継続CQと同様に検索期間の終点を2022年12月として文献を検索した。いずれの検索も2023年1月初旬に実施した。追加検索数10,494,追加選択数3,524であった。

上記に加えて,検索式による抽出がなされなかったものの各項目の作成に必要と考えられる文献については,各担当委員により用手検索を行った。

2022年版および今版の文献検索,選択結果を合わせたものを表1(147ページ)に示した。文献検索で抽出された28,356文献(PubMed 19,178文献,医中誌9,178文献,用手検索751文献)の中から7,376文献を選択した。今版の作成に際して新たに3,652文献を入手して,全文を批判的に吟味した。

6 改訂

本ガイドラインは,原則として4年を目途に大腸癌研究会のガイドライン委員会を中心組織として改訂を行う。ただし,治療方針に重大な影響を及ぼす新知見が確認された場合は,改訂に先んじて速報を出すなどの対応を考慮するものとする。

7 公開

本ガイドラインが日本全国の診療現場で広く利用されるために,小冊子として出版し,学会等のホームページで公開する。

2024年7月現在公開されているウェブサイト。

・大腸癌研究会

・日本医療機能評価機構医療情報サービス(Minds)

・日本癌治療学会

8 一般向けの解説

一般人が大腸癌治療の理解を深めること,患者・医師の相互理解や信頼が深まることを期待して,2006年1月に『大腸癌治療ガイドラインの解説』を出版し,2009年1月には『大腸癌治療ガイドラインの解説』の改訂版を出版した。2014年7月に『患者さんのための大腸癌治療ガイドライン2014年版』を出版し,2022年1月には『患者さんのための大腸癌治療ガイドライン2022年版』を出版し,大腸癌研究会のホームページで公開している。

9 資金

本ガイドラインの作成に要した資金は大腸癌研究会の支援によるものであり,その他の組織や企業からの支援は一切受けていない。

10 利益相反

1)ガイドライン作成委員,ガイドライン評価委員の自己申告により利益相反の状況を確認した結果,申告された企業は下記の如くである。

IQVIAサービシーズジャパン株式会社,アッヴィ合同会社,EAファーマ株式会社,インテュイティブサージカル合同会社,エーザイ株式会社,MSD株式会社,Erbe Elektromedizin GmbH,大塚化学株式会社,大塚製薬株式会社,小野薬品工業株式会社,オリンパスマーケティング株式会社,オリンパス株式会社,株式会社エクシオン,株式会社KBBM,株式会社日本臨牀社,ギリアド・サイエンシズ株式会社,コヴィディエンジャパン株式会社,ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社,生化学工業株式会社,ゼリア新薬工業株式会社,第一三共株式会社,大鵬薬品工業株式会社,武田薬品工業株式会社,中外製薬株式会社,日本イーライリリー株式会社,バイエル薬品株式会社,ファイザー株式会社,富士製薬工業株式会社,富士フイルム株式会社,ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社,ミヤリサン製薬株式会社,メルクバイオファーマ株式会社,リバーフィールド株式会社

2)利益相反に対する対策

委員会は,外科,内科,放射線科,病理等の多分野の構成とし,意見の偏りを最小限にした。さらに,すべての推奨決定は各担当ではなく議長(委員長)を除く全員投票とし,コンセンサスを重視した。また,CQの投票に際してはCQごとに経済的利益相反および学術的利益相反について確認し,当該CQに利益相反のある委員は投票を棄権した。

11 文献

- 福井次矢,吉田雅博,山口直人編:Minds診療ガイドライン作成の手引き2007.医学書院,東京,2007

- 相原守夫:診療ガイドラインのためのGRADEシステム 第3版.中外医学社,東京,2018

- Atkins D, Best D, Briss PA, et al.;GRADE Working Group:Grading quality of evidence and strength of recommendations. BMJ 2004;328:1490

- Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, et al.;GRADE Working Group:GRADE:an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ 2008;336:924-926

- Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, et al.;GRADE Working Group:What is“quality of evidence”and why is it important to clinicians? BMJ 2008;336:995-998.

- Schünemann HJ, Oxman AD, Brozek J, et al.;GRADE Working Group:Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. BMJ 2008;336:1106-1110

- Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, et al.;GRADE Working Group:Incorporating considerations of resources use into grading recommendations. BMJ 2008;336:1170-1173

- Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, et al.;GRADE Working Group:Going from evidence to recommendations. BMJ 2008;336:1049-1051

- Jaeschke R, Guyatt GH, Dellinger P, et al.;GRADE Working Group:Use of GRADE grid to reach decisions on clinical practice guidelines when consensus is elusive. BMJ 2008;337:a744

- Guyatt G, Oxman AD, Akl EA, et al.:GRADE guidelines:1. Introduction-GRADE evidence profiles and summary of findings tables. J Clin Epidemiol 2011;64:383-394

- Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, et al.:GRADE guidelines:2. Framing the question and deciding on important outcomes. J Clin Epidemiol 2011;64:395-400

- Balshem H, Helfand M, Schunemann HJ, et al.:GRADE guidelines:3. Rating the quality of evidence. J Clin Epidemiol 2011;64:401-406

- Guyatt GH, Oxman AD, Vist G, et al.:GRADE guidelines:4. Rating the quality of evidence--study limitations(risk of bias). J Clin Epidemiol 2011;64:407-415

- Guyatt GH, Oxman AD, Montori V, et al.:GRADE guidelines:5. Rating the quality of evidence--publication bias. J Clin Epidemiol 2011;64:1277-1282

- Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, et al.:GRADE guidelines:6. Rating the quality of evidence imprecision. J Clin Epidemiol 2011;64:1283-1293

- Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, et al.;GRADE Working Group:GRADE guidelines:7. Rating the quality of evidence--inconsistency. J Clin Epidemiol 2011;64:1294-1302

- Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, et al.;GRADE Working Group:GRADE guidelines:8. Rating the quality of evidence--indirectness. J Clin Epidemiol 2011;64:1303-1310

- Guyatt GH, Oxman AD, Sultan S, et al.;GRADE Working Group:GRADE guidelines:9. Rating up the quality of evidence. J Clin Epidemiol 2011;64:1311-1316

- Brunetti M, Shemilt I, Pregno S, et al.:GRADE guidelines:10. Considering resource use and rating the quality of economic evidence. J Clin Epidemiol 2013;66:140-150

- Guyatt G, Oxman AD, Sultan S, et al.:GRADE guidelines:11. Making an overall rating of confidence in effect estimates for a single outcome and for all outcomes. J Clin Epidemiol 2013;66:151-157

- Guyatt GH, Oxman AD, Santesso N, et al.:GRADE guidelines:12. Preparing summary of findings tables-binary outcomes. J Clin Epidemiol 2013;66:158-172

12 ガイドライン委員会

ガイドライン作成委員会

| 委員長 | |

| 絹笠祐介 | 東京医科歯科大学消化管外科学分野[外科] |

| 副委員長 | |

| 上原 圭 | 日本医科大学付属病院消化器外科[外科] |

| 山口研成 | がん研有明病院消化器化学療法科[薬物療法] |

| 薬物療法領域責任者 | |

| 山口研成 | がん研有明病院消化器化学療法科[薬物療法] |

| 内視鏡領域責任者 | |

| 斎藤 豊 | 国立がん研究センター中央病院内視鏡科[内視鏡] |

| 外科領域責任者 | |

| 上原 圭 | 日本医科大学付属病院消化器外科[外科] |

| 放射線領域責任者 | |

| 室伏景子 | がん・感染症センター都立駒込病院放射線科(治療部)[放射線] |

| 病理領域責任者 | |

| 菅井 有 | 総合南東北病院病理診断学センター[病理] |

| 委員(五十音順) | |

| 石黒めぐみ | 東京医科歯科大学ヘルスサイエンスR&Dセンター[外科] |

| 石原聡一郎 | 東京大学大学院医学系研究科臓器病態外科学腫瘍外科[外科] |

| 上野秀樹 | 防衛医科大学校外科学講座[外科] |

| 岡 志郎 | 広島大学大学院医系科学研究科消化器内科学[内視鏡] |

| 加藤健志 | 国立病院機構大阪医療センター下部消化管外科[薬物療法] |

| 金光幸秀 | 国立がん研究センター中央病院大腸外科[外科] |

| 川上尚人 | 近畿大学医学部腫瘍内科[薬物療法] |

| 小林宏寿 | 帝京大学医学部附属溝口病院外科[外科] |

| 阪本良弘 | 杏林大学医学部付属病院肝胆膵外科[外科] |

| 塩澤 学 | 神奈川県立がんセンター消化器外科[外科] |

| 塩見明生 | 静岡県立静岡がんセンター大腸外科[外科] |

| 篠崎英司 | がん研有明病院消化器化学療法科[薬物療法] |

| 瀧山博年 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構QST病院治療診断部治療課[放射線] |

| 谷口浩也 | 愛知県がんセンター薬物療法部[薬物療法] |

| 中島貴子 | 京都大学大学院医学研究科早期医療開発学[薬物療法] |

| 堀田欣一 | 静岡県立静岡がんセンター内視鏡科[内視鏡] |

| 松田圭二 | 同愛記念病院外科[外科] |

| 村田幸平 | 関西労災病院外科[外科] |

| 森田智視 | 京都大学医学研究科医学統計生物情報学[統計学] |

| 山崎健太郎 | 静岡県立静岡がんセンター消化器内科[薬物療法] |

| 吉田雅博 | 国際医療福祉大学医学部消化器外科[ガイドライン作成方法論] |

アドバイザー

| 橋口陽二郎 | 大森赤十字病院[外科] |

| 吉野孝之 | 国立がん研究センター東病院消化管内科[薬物療法] |

ガイドライン評価委員会

| 委員長 | |

| 板橋道朗 | 埼玉県済生会加須病院病院長[外科] |

| 委員(五十音順) | |

| 植竹宏之 | 国立病院機構災害医療センター臨床研究部長[外科/薬物療法] |

| 坂巻顕太郞 | 順天堂大学健康データサイエンス学部[統計] |

| 坂本一博 | 順天堂大学医学部消化器外科学講座下部消化管外科[外科] |

| 佐野圭二 | 帝京大学医学部外科学講座肝胆膵外科[外科] |

| 田中信治 | JA尾道総合病院病院長[内視鏡] |

協力者(五十音順)

| 浅井佳央里 | 国家公務員共済組合連合会浜の町病院放射線治療科[放射線] |

| 稲垣千晶 | 近畿大学医学部腫瘍内科[薬物療法] |

| 緒方貴次 | 大阪国際がんセンター腫瘍内科[薬物療法] |

| 賀川弘康 | 静岡県立静岡がんセンター大腸外科[外科] |

| 賀川義規 | 大阪国際がんセンター消化器外科[外科] |

| 山東雅紀 | 名古屋掖済会病院外科[外科] |

| 茂原富美 | 帝京大学医学部附属溝口病院外科[外科] |

| 田口千藏 | がん研究会有明病院放射線治療部[放射線] |

| 長谷川裕子 | 国立病院機構大阪医療センター消化器内科[薬物療法] |

| 水上拓郎 | NTT東日本関東病院腫瘍内科[薬物療法] |

| 向井俊貴 | がん研究会有明病院大腸外科[外科] |

| 山下 賢 | 広島大学病院内視鏡診療科[内視鏡] | 文献検索 |

| 山口直比古 | 聖隷佐倉市民病院図書室[司書] |

事務局

| 山内慎一 | 東京医科歯科大学消化管外科学分野[外科] |