Clinical Questions

CQ 2:最大径2cm以上の腫瘍性病変に対する内視鏡的切除としてESDは推奨されるか?

CQ 3:早期大腸癌の内視鏡的切除後にサーベイランスは推奨されるか?

CQ 4:大腸癌に対して腹腔鏡下手術は推奨されるか?

CQ 5:直腸癌に対して側方郭清は推奨されるか?

CQ 6:切除不能な遠隔転移を有する症例に原発巣切除は推奨されるか?

CQ 7:腹膜転移を認めた場合,原発巣と同時に切除することは推奨されるか?

CQ 8:肝転移と肺転移の双方を同時に有する症例の転移巣の切除は推奨されるか?

CQ 9:切除可能肝転移に対する術前補助化学療法は推奨されるか?

CQ 10:薬物療法が奏効して切除可能となった肝転移,肺転移に対する切除は推奨されるか?

CQ 11:薬物療法が奏効して画像上消失した肝転移巣の切除は推奨されるか?

CQ 12:大腸癌肝転移に対する腹腔鏡下手術は推奨されるか?

CQ 13:肝転移巣に対する熱凝固療法は推奨されるか?

CQ 14:直腸癌局所再発の切除は推奨されるか?

CQ 15:Stage Ⅲ結腸癌に術後補助化学療法は推奨されるか?

CQ 16:Stage Ⅲ大腸癌術後補助化学療法の治療期間は6カ月が推奨されるか?

CQ 17:70歳以上の高齢者に術後補助化学療法は推奨されるか?

CQ 18:Stage Ⅱ大腸癌に術後補助化学療法は推奨されるか?

CQ 19:遠隔転移巣切除後の補助化学療法は推奨されるか?

CQ 20:切除不能大腸癌に対する一次治療として分子標的治療薬の併用は推奨されるか?

CQ 21:切除不能大腸癌に対する二次治療として分子標的治療薬の併用は推奨されるか?

CQ 22:切除不能大腸癌に対する後方治療としてregorafenib,FTD/TPIは推奨されるか?

CQ 23:大腸癌に免疫チェックポイント阻害薬は推奨されるか?

CQ 24:肝転移に対する肝動注療法は推奨されるか?

CQ 25:R0切除可能な直腸癌に対して術前治療は推奨されるか?

CQ 26:遠隔転移のない切除不能な局所進行再発直腸癌に対する化学放射線療法は推奨されるか?

CQ 27:閉塞性大腸癌にステント治療は推奨されるか?

CQ 28:大腸癌治癒切除後に多重がん(多発癌および重複がん)のサーベイランスは推奨されるか?

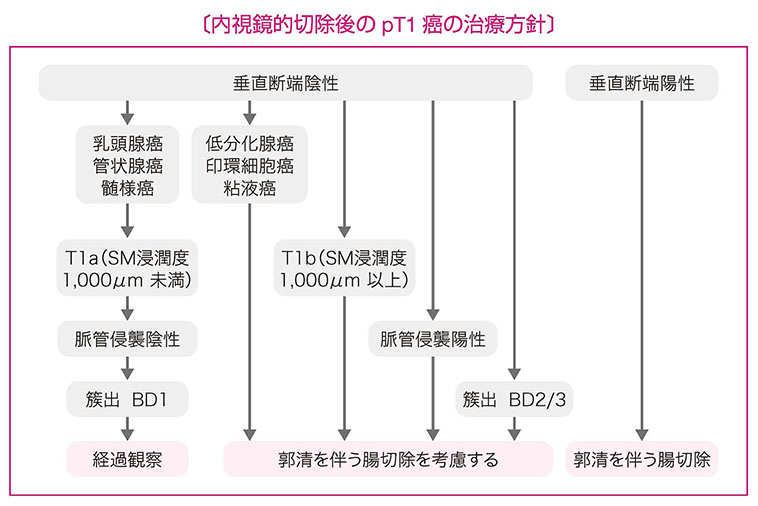

CQ 1:内視鏡的切除されたpT1大腸癌の追加治療の適応基準は何か?

-

- ①

- 垂直断端陽性の場合は外科的切除を追加することを強く推奨する。(推奨度1・エビデンスレベルC)

- ②

- 切除標本の組織学的検索で以下の一因子でも認めれば,追加治療としてリンパ節郭清を伴う腸切除を弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルB)

(1)T1b(SM浸潤度1,000μm以上)

(2)脈管侵襲陽性

(3)低分化腺癌,印環細胞癌,粘液癌

(4)浸潤先進部の簇出(budding)BD2/3

- 注)

- 垂直断端陽性とは,癌が粘膜下層断端に露出しているものである。

- 脈管侵襲とは,リンパ管侵襲と静脈侵襲をいう。

垂直断端陽性の場合は断端陰性と比べて,癌の局所遺残や,切除標本による浸潤先進部の正確な病理組織診断ができないなどの問題から,経過観察した場合の再発リスクが高いと考えられる。エビデンスレベルはCであるが,害と益のバランスを考慮し,委員の投票の結果「強い推奨」に決定した。

浸潤癌であるpT1癌の治療の原則はリンパ節郭清を伴う腸切除である。しかし,転移リスクが極めて低いpT1癌が存在することも事実であり,そのような症例に対して結果的には過剰治療となる追加切除を可及的に減じることが本基準の作成目的である。現在のところ,リンパ節転移(pN)を確実に予知できる診断法は存在しないが,転移リスクの高低を追加治療実施の判断材料として利用することが可能である。

pT1癌の所属リンパ節転移リスク因子として,粘膜下層の浸潤距離(SM浸潤度),低分化腺癌・印環細胞癌・粘液癌などの組織型,浸潤先進部の低分化領域・粘液結節の存在,簇出,脈管侵襲などが報告されている。

上記の追加治療の適応基準は,『大腸癌取扱い規約』(第2版,1980年)に記載されてきたpT1癌の追加腸切除の3項目(①明らかな脈管内癌浸潤,②低分化腺癌あるいは未分化癌,③断端近傍までのmassiveな癌浸潤)をもとに作成されたものであり,「massiveな癌浸潤」は『大腸癌取扱い規約』の第5版(1994年)において「たとえば約200~300μmを超えた程度の“きわめて浅い浸潤”より深い浸潤」と具体的記述に改訂された。

その後の本邦における症例集積研究から,この基準線は1,000μmまで拡大することが可能であることが示された。大腸癌研究会のプロジェクト研究によればSM浸潤度1,000μm 以上のリンパ節転移率は12.5%であった(93ページ,表11)。しかしながら,1,000μm以深浸潤例のすべてが追加手術の絶対適応になるわけではない。SM浸潤度1,000μm以上であっても9割程度はリンパ節転移がないわけであり,SM浸潤度以外のリンパ節転移険因子,個々の症例の身体的・社会的背景,患者自身の意思等を十分に考慮したうえで追加治療の適応を決定することが重要である。また,癌の組織型を主組織型ではなく最も低い分化度成分で評価した場合,SM浸潤度以外のリンパ節転移リスク因子がすべて陰性のSM浸潤度1,000μm以上のリンパ節転移率は1.3%(95%信頼区間0‒2.4%)と報告されている。しかしながら転移再発した場合はサルベージ手術が適応できない場合が多く,癌死の可能性もあり,そのリスクを十分外科医も含めて議論する必要がある。2009年版で追加治療を考慮すべき因子として簇出(budding)を追加したが,さらに他の病理組織学的因子に関するプロジェクト研究も現在進行中である。多施設共同研究からは本基準の妥当性の検討結果が報告されている。なお,海外における追加治療の適応基準として,欧州消化器内視鏡学会(ESGE)のガイドラインでは,脈管侵襲陽性,SM浸潤度1,000μm以上,垂直断端陽性,SM浸潤部の低分化腺癌が推奨されている。

CQ 2:最大径2cm以上の腫瘍性病変に対する内視鏡的切除としてESDは推奨されるか?

最大径2 cm以上の病変に対する内視鏡的切除法にはEMR,分割EMR,ESDがある。

内視鏡的切除にあたっては,正確な術前内視鏡診断が必須条件であり,術者の内視鏡的切除の技量を考慮して切除法を選択する。

癌を疑う病変であれば一括切除が原則であり一括EMRが困難と判断すれば,しかるべき技量をもった内視鏡医によるESD(一括切除)を強く推奨する。(推奨度1・エビデンスレベルB)

腺腫,cTis癌およびcT1軽度浸潤病変が内視鏡治療のよい適応で,cT1高度浸潤癌は病変の大きさにかかわらず適応外である。切除標本の正確な病理診断のために癌病変の一括切除が要件であり,一般にスネアのサイズからEMRで一括切除が可能な病変は最大径2 cm程度である。

しかし,腺腫成分を伴う病変(腺腫内癌)では腺腫部分での分断による計画的分割EMR(癌部分は一括切除する)の根治性が確認されており,最大径2 cm以上のLST(laterally spreading tumor)の一部は分割EMRのよい適応となる。ただし,分割EMRには確実なスネアリング技術が必要であることに留意すべきであり,また正確な組織学的判定が困難となるような多分割切除は避けるべきである。なお,腺腫部と癌部の判別には,インジゴカルミン散布やクリスタルバイオレット染色による色素内視鏡観察や拡大観察によるNBI/BLIなどの画像強調観察やpit pattern診断が有用である。ESDを用いれば径2 cm以上の病変も一括切除が可能であるが,ESDは手技の難度がEMRと比べると高く,非熟練者が施行した場合は,穿孔などの偶発症発症率も高くなることを考慮すべきである。しかしながら保険収載に伴い大腸ESDの件数が近年飛躍的に増加しており,デバイスの改良,ESD strategyの確立に伴い,熟練者が施行すれば安全に施行できるようになっている。

CQ 3:早期大腸癌の内視鏡的切除後にサーベイランスは推奨されるか?

-

- ①

- 内視鏡切除の結果が一括切除かつ断端陰性の場合には異時性大腸腫瘍の検索を目的として1年前後の内視鏡検査によるサーベイランスを行うことを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルB)

- ②

- 内視鏡切除の結果が分割切除,水平断端陽性の場合には局所再発のリスクが上昇するために,6カ月前後での内視鏡検査によるサーベイランスを行うことを強く推奨する。(推奨度1・エビデンスレベルC)

- ③

- pT1癌で追加腸切除を行わなかった場合には,リンパ節転移や遠隔転移による再発の検索を目的として,内視鏡検査に加えてCT検査などの画像診断や腫瘍マーカーなどを用いたサーベイランスを行うことを強く推奨する。(推奨度1・エビデンスレベルB)

早期大腸癌を内視鏡切除した後の異時性大腸腫瘍発生を評価した報告はほとんどなく,多くの報告はhigh grade dysplasia(HGD)(本邦のpTis癌に相当)を含むadvanced neoplasia(AN)の切除後の検討である。初回検査でHGDを有する場合の経過観察中の異時性ANの発生リスク比は大腸腫瘍がなかった群の6.9倍であり,10 mm以上の腺腫,絨毛腺腫と同等である。サーベイランスの是非については,米国のThe National Polyp Studyの長期コホート研究の結果から,HGDを含む,大腸腫瘍切除後にサーベイランス検査が定期的に実施されれば,15.8年の経過観察において大腸癌死亡率が53%抑制されたと報告された。一方,AN切除後,サーベイランスを行わない場合,サーベイランス群と比較し,異時性大腸癌のリスクが4.26倍に増加したという報告がある。以上より早期大腸癌の内視鏡切除後のサーベイランスは必須と考えられる。米国および欧州のガイドラインではHGD切除後の推奨サーベイランス間隔は3年と設定されている。一方,本邦からは20 mm以上の大腸腫瘍切除後3年以内の異時性ANの発生は22.9%であり20 mm未満(9.5%)より有意に高率であったという報告がある。また,Japan Polyp Studyグループでランダム化比較試験前に実施した後方視的コホート研究では初回検査で6 mm以上の全腫瘍性病変切除後の経過観察中に1年以内に0.13%(7/5,309),2年以内に0.21%(11/5,309)の浸潤性大腸癌が発生した。1年以内であっても,浸潤性大腸癌の発生が起こりうるため,3年の間隔を空けると腸管温存できない可能性がある。以上より,初回に早期大腸癌の内視鏡切除を行った後の最初のサーベイランス間隔は1年前後が妥当である。

早期大腸癌の内視鏡切除の結果が分割切除,水平断端陽性であった場合には内視鏡切除の方法にかかわらず,局所再発のリスクが上昇する。特に分割切除後の局所再発は9.1~27.5%で2年以内に発生することが多い。欧州のガイドラインおよび本邦の「大腸EMR/ESDガイドライン」では,分割切除後の次回内視鏡経過観察を6カ月前後に実施することが推奨されている。エビデンスレベルはCであるが,経過観察しなかった場合,局所再発を内視鏡でサルベージできない危険性がある。害と益のバランスを考慮し,委員の投票の結果「強い推奨」に決定した。また,初回の内視鏡検査において前処置不良やポリープ回収等に伴う検査精度の低下があった場合には,post colonoscopy colorectal cancerの原因の一つと考えられており1年以内の短い間隔でのサーベイランスが望ましい。

本邦の多施設後方視的コホート研究(787名,60.5カ月)の結果,追加治療考慮因子を有するpT1癌の内視鏡切除単独群は5年の無再発生存率が89%で,再発が6.6%であった。特に直腸癌では結腸癌と比較し再発率が著明に高く(1.4% vs. 16.2%),追加切除が施行できない場合には,手術後に準じた画像診断や腫瘍マーカーを含む,慎重な経過観察が必須である。また,本研究においては追加治療考慮因子を有さない直腸pT1癌においても6.3%の再発を認めた。以上より,pT1癌で追加腸切除を行わなかった症例においては,CTなどの画像診断や腫瘍マーカーなどを用いたサーベイランスが推奨される。

CQ 4:大腸癌に対して腹腔鏡下手術は推奨されるか?

腹腔鏡下手術は大腸癌手術の選択肢の1つとして行うことを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルB)ただし,横行結腸癌および直腸癌に対する腹腔鏡下手術の有効性は十分に確立されていないことを患者に説明したうえで実施する。

局所進行癌,肥満や癒着症例は難度が高いので,個々の手術チームの習熟度を十分に考慮して適応を決定する。

海外の大規模ランダム化比較試験やコクランレビューにおいて,結腸癌およびRS癌に対する腹腔鏡下手術の有用性が開腹手術との比較で検討され,腹腔鏡下手術では手術時間が長い一方,出血量が少ない,腸管運動の回復が早い,在院期間が短いなどの短期成績が優れていること,合併症発生率および再発率・生存率は同等であることが報告されている。本邦で行われた大規模ランダム化比較試験であるJCOG0404試験では主要評価項目の全生存期間において,開腹手術群に対する腹腔鏡下手術群のハザード比は1.056(90%信頼区間 0.790‒1.413),p=0.0732であり,腹腔鏡下手術の非劣性は示されなかったものの,5年生存率は開腹手術群で90.4%(95%信頼区間 87.5‒92.6),腹腔鏡下手術群で91.8%(同:89.1‒93.8)でどちらも良好であり,腹腔鏡手術も治療の選択肢として位置づけられる。ただし,本研究では,横行結腸癌,下行結腸癌や直腸癌は対象患者から除外されており,大腸癌全般の適応に関するエビデンスとしては一定のバイアスがかかっている可能性がある。また,同試験のサブグループ解析ではRS,cN2,肥満例やT4にて腹腔鏡下手術の予後が悪い傾向があり,これらを考慮して慎重に適応を決定する必要がある。

横行結腸癌は多くのランダム化比較試験で除外条件とされている。解剖学的特性による支配血管根部周囲の郭清手技の難度を考慮して適応を決定する。その他,肥満例は開腹手術への移行率が高く,手術時間が長く,合併症率も高いこと,開腹既往歴を有する症例は癒着のために難度が高く,開腹手術への移行率が高いことも考慮する。

直腸癌を対象としたCOREAN試験,COLOR Ⅱ試験では,開腹手術群と腹腔鏡下手術群で生存率に差はなかったと報告されている一方,ACOSOG Z6051試験およびALaCaRT試験での腫瘍学的切除成功率の検討では,腹腔鏡下手術群の非劣性は証明されなかった。いずれの試験も術前放射線化学療法が多くの症例で用いられていること,側方郭清を行っていないなど,本邦の治療と乖離していることを考慮する。

単孔式手術などポート数を減らした腹腔鏡下手術も試みられているが,有効性と安全性を多数例で検討した報告はなく,十分に確立されていない。現時点では適正に計画された臨床試験として実施するのが望ましい。大腸癌に対するロボット支援下手術は,従来式の腹腔鏡下手術を比べて開腹移行率の減少,泌尿生殖器機能障害の減少を認めるが,コストが高く,長期予後に関する報告は少なく十分に有用性が確立されていない。2018年4月に保険適用となったが,現時点では対象は直腸癌のみである。

CQ 5:直腸癌に対して側方郭清は推奨されるか?

- 腫瘍下縁が腹膜反転部より肛門側にあり,壁深達度がcT3以深の直腸癌には側方郭清を推奨する。側方リンパ節転移の診断基準は確立されておらず,現時点では側方郭清を省略できる症例の基準は明らかではない。

-

- ①

- 術前または術中診断にて側方リンパ節転移陽性の場合は,側方郭清を行うことを強く推奨する。(推奨度1・エビデンスレベルC)

- ②

- 術前または術中診断にて側方リンパ節転移陰性の場合の側方郭清の生存改善効果は限定的であるが,局所再発の抑制効果が期待できるため行うことを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルB)

本邦での後方視的研究によると,下部直腸癌症例の16~23%に側方リンパ節転移が存在する。一般的にこれらの予後は不良であるが,R0切除し得た症例では40~50%に5年生存が得られることが多数報告されており,特に転移個数や領域が限局した症例の郭清効果は高い。大腸癌研究会全国登録における1995~2004年のpT3・T4下部直腸癌症例の傾向スコア解析法を用いた解析でも,側方郭清例の5年全生存率は非郭清例と比較して良好であった(68.9% vs. 62.0%)397)。後方視的研究の限界として一定のバイアスがかかっている可能性があるものの,複数の研究において郭清効果を示唆する一貫した結果が得られており,側方郭清により生存改善が期待される意義は大きいと考えられる。エビデンスレベルはCであるが,害と益のバランスを考慮し,委員の投票の結果「強い推奨」に決定した。したがって,腫瘍下縁が腹膜反転部より肛門側に存在する直腸癌で,側方領域に転移を疑うリンパ節を有する症例に対しては積極的に側方郭清を行うことが推奨される。術前化学放射線療法を施行した症例においても,治療前に腫大した側方リンパ節が存在する場合には側方リンパ節転移が高率であることが報告されており,側方郭清の省略は推奨されない。

明らかな側方リンパ節転移のない症例における側方郭清の意義に関して,JCOG0212試験では術前CTまたはMRIにて短径10 mm以上の側方リンパ節が存在せず,腫瘍下縁が腹膜反転部より肛門側に位置する直腸癌を対象に,無再発生存期間を主要評価項目として直腸間膜切除(ME)群の直腸間膜切除+側方郭清(ME+LLND)群に対する非劣性が検討された。その結果,無再発生存期間において,ME+LLND群に対するME群のハザード比は1.07(90.9%信頼区間 0.84‒1.36)であり,非劣性マージンの上限を1.34とした本試験において,ME群のME+LLND群に対する非劣性は統計学的に証明されなかった(Pnon‒inferiority = 0.0547)。局所再発の頻度はME群(12.6%)に比べてME+LLND群で有意に低率(7.4%)であった。一方,両群の無再発生存曲線は極めて近似しており,副次的評価項目である全生存率,無局所再発生存率のいずれにも有意差はなく,側方郭清の生存改善効果は限定的であることも示唆された。またME+LLND群には約100分の手術時間延長と約240 mlの出血量増加が認められ,Grade 3~4の手術合併症はME群(16.0%)と比較してME+LLND群(21.7%)で多い傾向があった。排尿機能,男性性機能には有意な差がないものの,中等度以上の勃起機能障害の発生はME群よりもME+LLND群に多い傾向が窺われた。以上より,局所制御の観点から側方領域に腫大したリンパ節が存在しない症例においても側方郭清を一律に省略することは推奨されず,局所制御や生存改善に関して側方郭清に期待される効果の程度を認識し,手術リスク・術後機能障害とのバランスを総合的に考慮して適応を決定すべきである。

現時点では側方郭清を省略できる症例の基準は明らかでない。術前放射線療法と側方郭清の治療効果が同等とのRCTの結果も報告されているが検討症例数が少なく,この結果の再現性を検証した試験もない。また,側方リンパ節転移の術前診断の精度についても十分でなく,診断基準の確立はいまだ焦眉の課題である。大腸癌研究会の後方視的研究によると,MRIによる側方リンパ節転移の診断能は短径10 mmをカットオフとするよりも短径5 mmをカットオフとしたほうが良好であるが,従来の撮影法によるリンパ節径のみを基準とした診断能の限界も示されている。現在,高解像度MRIを用いた側方転移の診断基準の確立に関する大腸癌研究会の多施設研究が進行中であり,この研究の成果が待たれる。

CQ 6:切除不能な遠隔転移を有する症例に原発巣切除は推奨されるか?

他の療法では制御困難な原発巣による症状があり,過大侵襲とならない切除であれば,原発巣を切除して全身薬物療法を行うことを強く推奨する。(推奨度1・エビデンスレベルC)

原発巣による症状がない場合の原発巣切除の有用性は確立されていない。

切除不能な遠隔転移を有する大腸癌の原発巣切除の適応は議論の多い問題である。閉塞や出血など,保存的療法では制御困難な症状を緩和する目的で行われる原発巣切除あるいは人工肛門造設やバイパス手術については異論が少ない。エビデンスレベルはCであるが,害と益のバランスを考慮して,委員の投票の結果「強い推奨」に決定した。過大侵襲とならない切除であれば,原発巣を切除して早期に全身薬物療法を行うことが強く推奨される。

一方,無症状ないし症状が軽微な症例に対する適応にはさまざまな考え方があり,予測される症状の出現に先んじて原発巣切除を行うことの有用性が問題となる。このような症例に対し,原発巣切除を先行したほうが薬物療法を先行した症例より生存期間が延長し,症状に対する緊急的な対応が回避できたとの後方視的研究のメタアナリシスの報告があるが,限られた生命予後のなかで原発巣の切除が症状緩和などのQOLの改善にどれほど寄与するかを予測することは容易ではない。本病態は高度の進行担癌状態であり,手術合併症や手術死亡のリスクが高いことから,原発巣を切除せず全身薬物療法を行う治療方針も一案である。

近年著しく進歩した全身薬物療法によって,切除不能な転移巣が切除可能となる症例が経験されるようになり,症状緩和とは別に,予後延長効果としての原発巣切除の意義が見直されるようになってきている。しかし,現状では根治が得られることは例外的であり,身体機能や免疫能の低下をもたらす手術を回避し,有効な全身薬物療法を可及的に早く開始することが原発巣のコントロールにも有効であるという考えもある。ただし,類似の患者を対象にした唯一の前向き試験である第Ⅱ相試験(NSABP C‒10)の結果では,FOLFOX+bevacizumab療法単独後の緩和手術割合は11.6%,緩和手術後の死亡は20%,全集団の死亡は2.3%であった。このように,原発巣切除あるいは薬物療法のどちらを先行させるべきかについては,各々メリット・デメリットがあり,エビデンスが十分でなく有効性は確立していない。その評価には適正に計画された検証的な比較試験が必要である。現在,日本と海外にて数試験が進行中である。現状では,原発巣切除の適応は,原発巣の症状,転移の状態,全身状態のほか,生命予後,手術のリスク,切除による症状緩和の効果予測などの臨床的な状況を総合的に判断し,症例ごとに評価して決定する。

CQ 7:腹膜転移を認めた場合,原発巣と同時に切除することは推奨されるか?

限局性転移(P1,P2)で過大侵襲とならない切除であれば,原発巣と同時に腹膜転移を切除することを強く推奨する。(推奨度1・エビデンスレベルC)

切除による予後の改善や長期生存例が報告されており,過大な侵襲を伴わずに切除可能な同時性限局性転移(P1,P2)は原発巣とともに切除することが望ましい。特に,血行性転移を伴わないP1‒P2では原発巣と共に切除することがより有効である。生存改善が期待される意義は大きいと考えられ,エビデンスレベルはCであるが,委員の投票の結果「強い推奨」に決定した。

海外からは,広汎に転移を認める場合(P3)には,腫瘍減量手術(cytoreductive surgery)と腹腔内温熱化学療法(hyperthermic intraperitoneal chemotherapy:HIPEC)との有用性が報告されている。しかしながら,実際に本療法を実施しているのは海外でも限られた医療機関のみで,本邦においてはほとんど治療実績を有しておらず,一般の医療機関で実施できる治療法ではない。

CQ 8:肝転移と肺転移の双方を同時に有する症例の転移巣の切除は推奨されるか?

肝転移と肺転移の双方を同時に有する症例に対する切除の有効性が示されており,切除可能な肝肺転移に対しては,切除することを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベル D)

同時期に肝転移と肺転移をともに有する症例でも,切除により長期生存あるいは治癒が得られることがある。しかしながら,肝肺転移をともに有する症例では原発巣や転移巣の進展が高度であることや,肝肺以外にも転移を認めることが多く,完全切除の可能性は一定の見解が得られていない。Adamらの報告では,肝および肝外病変を有する186例213病変のうち108病変(51%)が肺転移で,そのうち42病変(39%)で完全切除が可能であった。その一方で本邦におけるKobayashiらの集計によれば,351例の肺転移切除例のうち47例に肝転移切除が行われたが,同時期に肝肺転移が切除されたのは7例(2%)のみであった。このような希少性から,切除後の予後に関してはこれまで大規模な検討はなされていなかった。近年の大腸癌肝転移R0/R1切除後の症例を集積した大規模データベース(LiverMetSurvey)における検討では,肝・肺切除を行った症例の予後は,肝転移のみがあり肝切除を行った症例の予後とほぼ同等であった。一方,両転移巣切除後の長期生存は,肺転移が孤立性の場合のみ得られるとの報告435)や,肝肺転移のうち肺転移が切除不能でも肝転移を切除すると予後が改善するという報告がある。

肝・肺切除が有効な症例を予測する因子は十分には解明されていない。術前CEAとCA19‒9,無再発期間,肝転移・肺転移個数,原発巣の占居部位,年齢,胸腔内リンパ節転移の有無が予後因子として重要との報告がある。同時性転移よりも異時性転移のほうが予後良好であるが,現時点では切除に関する明確な適応基準はない。また,近年のOX,IRIや分子標的薬を含む薬物療法の進歩は,肝肺転移症例に対する手術成績にも影響を与えている。現在の薬物療法のもとでの肝肺同時転移症例の治療成績を評価することが必要であろう。

肝・肺転移をともに有する症例に対する外科治療に関して,報告されているのはすべて後方視的研究であるが,肝肺転移の切除が予後改善に寄与する症例が一定の割合で存在することは確かであり,真に肝肺転移巣切除の恩恵を受けられる患者集団を明らかにするためには,前向きな臨床研究が求められる。

現状では,手術適応基準を決するに足るデータはないこと,治癒率は高くないこと,切除後の予後予測因子は不明であることなどに関し,十分なインフォームド・コンセントを得る必要がある。

CQ 9:切除可能肝転移に対する術前補助化学療法は推奨されるか?

切除可能肝転移に対する術前化学療法の有効性と安全性は確立されていない。(推奨度なし・エビデンスレベルC)

切除可能な肝転移に対する術前化学療法に期待される効果は,腫瘍縮小に伴う肝切除量の減少や切離端の確保,微小転移巣の早期治療,薬物療法の奏効性判定などである。術前補助化学療法が行われた症例では,病理組織学的に切離端陽性でも,病理組織学的に切離端陰性と同等の無再発生存期間が得られたという報告もある。一方,術前補助化学療法を行っている間に非奏効例が切除不能となるリスク,抗がん剤による肝障害や周術期合併症のリスクとなるなどの問題もある。

従来,術前化学療法の奏効例の予後が良好である可能性が後方視的研究により,報告されていたが,術前化学療法から切除に至る過程で条件の良い症例を選択している可能性があり,術前化学療法の真の効果を評価できているかは定かではない。術前化学療法+肝切除群と肝切除単独群の生存期間を前向きに比較した試験は,海外において現在進行中のものが1件あるのみで,現在まだ結果は出ていない。

“EORTC(European Organization for Research and Treatment of Cancer)”では,切除可能な大腸癌肝転移を,「技術的に切除可能かつ肝転移病変数が4個以下」と定義し,外科的切除単独とFOLFOX4の術前・術後化学療法+外科的切除のランダム化比較試験(EORTC40983試験)を行い,FOLFOX4群で無増悪生存期間が優れていたと報告された。EORTC40983試験自体は周術期化学療法を評価する試験だったにもかかわらず,術前化学療法の有効性も示されたと解釈され,これを根拠に欧米では切除可能肝転移に対する術前化学療法を日常的に行う施設が多い。しかし,その試験デザインや結果の解釈にはいくつかの問題点が指摘されており,また,続報で全生存におけるFOLFOX4群の優越性は認められなかった(5年全生存率:FOLFOX4群51.2%,手術単独群47.8%)ため67),わが国では術前化学療法の効果を疑問視する意見も根強く残っている。

EORTC40983試験の後,術前補助化学療法としての殺細胞性抗癌薬に分子標的薬(cetuximab)を上乗せするべきかを検討するランダム化比較試験(new EPOC試験)が行われたが,主要評価項目の無増悪生存期間において,cetuximab併用群が有意に低値となり試験は途中中止となった。切除可能であっても,肝転移には術前補助化学療法が標準治療という欧米の認識がうかがえる。しかし,2016年に改訂されたESMOガイドラインでは,技術的に切除可能な単発で2 cm未満の大腸癌肝転移に対しては,術前治療を伴わない肝切除と術後補助化学療法を推奨しており,上記の認識も変化しつつあるようである。

以上より,術前化学療法を支持するエビデンスはEORTC40983試験の結果のみで,エビデンスレベルはCと判断された。切除可能の定義の問題は難しいものの,薬物療法を加えなくても切除できるのに術前薬物療法を加えることのデメリットのほうを重視して,「実施しないことを弱く推奨する」案を出発点として,推奨度決定会議では議論された。そこでわが国の実地臨床では術前化学療法が日常的に行われている点も考慮するべきとの指摘があり,また現状では実施すること・実施しないことの両方に対し,いずれにも積極的に推奨するに足るエビデンスがないという意見も出された。1回目の投票では推奨度決定に至らず,再度議論を積み重ねたうえで2回目の投票を行ったところ,最終的に「推奨度なし」の結論となった。現時点では切除可能肝転移に対する術前化学療法の意義を一律には決められないことを示唆する。すなわち,実地臨床では腫瘍条件,肝機能,患者背景などを個々の症例で総合的に考慮し,術前化学療法の適応を慎重に判断すべきである。

CQ 10:薬物療法が奏効して切除可能となった肝転移,肺転移に対する切除は推奨されるか?

肝または肺に限局した転移例で薬物療法が奏効して切除可能となった場合には,切除することを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルC)

近年,全身薬物療法後に根治切除が可能になる(conversion therapy)症例が一定の割合で存在することが判明してきた。また,薬物療法の奏効割合と肝転移巣の切除率には密接な関連があることが報告されている。全身薬物療法に分子標的薬を加えたレジメンで高い肝転移の切除率が報告されているが,分子標的薬を加えても切除率は変わらないとする報告もある。

切除不能の肝限局転移において,薬物療法が奏効して肝切除を行った症例では,切除可能に至らなかった症例に比べ,予後が良好であったとの報告があり,薬物療法が奏効して切除可能となった肝転移には切除を考慮する。しかしながら,薬物療法が奏効して切除可能となった症例では,転移診断時から切除可能な肝転移例ほどの予後は期待できないとの報告がある。さらに,薬物療法後の肝転移に対する肝切除の安全性に関しては,いまだ十分なエビデンスの集積はなされてはいないのが現状である。

一方,薬物療法が奏効して切除可能となった肺転移例の報告は少なく,かつ,肝転移に比べて切除率は非常に低い。有効性のエビデンスに乏しいが,薬物療法後に肺切除可能となった症例の中には長期生存の報告もあり,肺外病変がなければ現時点では切除を考慮してもよい。

CQ 11:薬物療法が奏効して画像上消失した肝転移巣の切除は推奨されるか?

薬物療法にてCTとMRI画像上でともに消失した肝転移巣は,切除することを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルD)

当初は切除不能であったが,薬物療法がよく奏効して切除可能となった肝転移患者において,薬物療法後にCT画像上で消失したと診断された肝転移病変(disappearing liver metastases:DLM)が1つ以上存在することは,独立した強い予後因子であるといわれている。転移性肝病変の約20~25%が,6~12コースの薬物療法によって消失すると報告されているが,画像上の完全奏効が認められたとしても,常に病理学的な完全奏効(腫瘍細胞の消失)が得られているわけではない。

現在のところ,DLMの報告は非常に限られている。報告はすべて単施設で行われた後方視的観察研究であり,術前にDLMと診断されたもののうち,術後に画像上の再発を認めないか,あるいは病理学的完全奏効であった病変の割合は33~83%とさまざまである。これらの結果から分かることは,術前に画像上で消失したDLMと診断されても,依然として腫瘍細胞が残存している可能性が高いということである。そのため,多くの報告の中でDLMが存在していた部位の切除が推奨されている。一方で,将来の残肝再発に対する再肝切除を見据えて,できるだけ多くの残肝を温存することを企図して,同定可能な病変のみを切除もしくは焼灼することを推奨する意見もあるが一定の見解は得られていない。実際の日常臨床では,術前の画像上で診断されたDLMが術中に超音波で同定可能かつ切除しやすい箇所に存在する場合,DLMは切除される傾向にある。他方でDLMが術中超音波でも同定不可能である場合は,切除されずそのまま残される傾向にあり,現在の日常診療で標準的に用いられているCTとMRIの両方で画像診断された所見と,病理組織学的所見との関連についての十分なデータは存在しないため,DLMの最適な治療法はいまだ議論のあるところである。DLMに対して最適な画像診断モダリティを決定し,DLMの細胞学的特性を明らかにするため,薬物療法にて消失した大腸癌肝転移病変に対するCTとMRIの術前診断能の妥当性に関する,日欧共同の観察研究(JCOG1609INT)が進行中であり,これらの成果が待たれるところである。

CQ 12:大腸癌肝転移に対する腹腔鏡下手術は推奨されるか?

大腸癌肝転移に対する腹腔鏡下肝切除は十分に経験を積んだ手術チームが慎重に適応を考慮し行う場合,その安全性は開腹手術とほぼ同等であることが確認されている。ただし,有効性については,十分なエビデンスはなく,大腸癌肝転移に対する標準術式ではない点を留意する必要がある。(推奨度なし・エビデンスレベルD)

本邦における傾向スコア解析を用いた多施設共同研究や,海外の多施設共同研究やメタアナリシスにおいて,大腸癌肝転移に対する腹腔鏡下手術の有効性および安全性が開腹手術と同等であると報告されている。海外の単施設のランダム化比較試験では,適応を部分切除のみとした場合,腹腔鏡群は開腹群に比べ,術後合併症率が低く,在院期間が短かった。本邦において,特定の施設で腹腔鏡下肝切除の死亡例が多発し,社会問題となったことがあったが,National Clinical Databaseを用いた大規模調査が行われ,比較的悉皆性の高いデータでも腹腔鏡下肝切除の死亡率は開腹に劣らない点が示された。

ただし,腹腔鏡下肝切除では開腹手術に比べ難度は高く,手技の習得に,より多くの時間を要する。腫瘍の位置・切除術式・腫瘍径・主要脈管との関係・肝機能などから腹腔鏡下肝切除手技の難度を判定し,術者の経験に応じた症例を選択するなど,慎重に適応を検討する必要がある。Couinaudの肝区域1,4a,7,8の切除,高度肥満例,再肝切除例,術前化学療法施行例,などは特に高難度とされる。2016年4月より腹腔鏡下肝切除術のすべての術式が保険収載されたが,部分切除と外側区域切除以外の腹腔鏡下肝切除を実施するためには,10例以上の腹腔鏡下肝切除を術者として経験した医師の常勤・当該施設が間20例以上の肝切除と年間100例以上の腹腔鏡手術を行っていること,などの施設基準を満たす必要がある。加えて,部分切除と外側区域切除以外の術式に関しては前向き登録を行うことが義務となっている。

一方,大腸癌肝転移に対する腹腔鏡下肝切除の長期成績における意義は確立されていない。現時点で開腹群と腹腔鏡群の長期成績に関するランダム化比較試験による報告はなく,後方視的研究による比較検討のみである。ただし,技術的に開腹アプローチのみで切除可能となる症例はあるが,腹腔鏡を使わねば対処し得ない条件は,現在のところ存在しない点は考慮する必要がある。また,腹腔鏡下手術で実施される術式が,標準治療である開腹手術で想定される術式と異なり,非がん部の切除量に違いが生じることがあり得る。もし,腹腔鏡下手術の採用のため,開腹での想定術式よりも切除量が大きくなれば,肝内再発に対する繰り返し切除の選択肢を狭める可能性があり,ひいては長期成績の面で不利になり得ることは認識する必要がある。

以上より,腹腔鏡下肝切除は十分に経験を積んだ手術チームが腫瘍の位置などに配慮して,慎重に適応を選べば,安全に施行可能といえる。長期成績に関して,開腹肝切除とのランダム化比較試験はなく,十分なエビデンスはない。推奨度決定会議では「推奨度なし」案を出発点として,議論された。そこでは一部の術式で制限があるものの,そこでは実地臨床で広く普及してきている現状を考慮し,「推奨しない」とはいいがたいとの意見もあり,一方であくまで技量・経験・症例の条件などの前提があったうえでの実施であるべきとの指摘もなされた。1回目の投票では推奨度決定に至らなかったが,2回目の投票にて最終的に「推奨度なし」の結論となった。

CQ 13:肝転移巣に対する熱凝固療法は推奨されるか?

- 熱凝固療法の有効性を示す報告は少なく,局所再発のリスクが高いため,切除可能であれば,まず切除を考慮すべきである。

-

- ①

- 切除可能な肝転移巣に対しては肝切除が標準療法であり,熱凝固療法を第一選択療法はしないことを強く推奨する。(推奨度1・エビデンスレベルC)

- ②

- 切除不能な肝転移巣に対しては行わないことを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルC)

肝腫瘍に対する穿刺局所療法にはエタノール注入法やマイクロ波凝固療法(microwave coagulation therapy:MCT),ラジオ波焼灼療法(radiofrequency ablation:RFA)がある。RFAは他の方法に比べて凝固範囲が広く,穿刺回数が少ないため,大腸癌の肝転移巣に対しては主にRFAが用いられる。RFAの利点は肝切除よりも低侵襲であり,繰り返し施行が可能であることである。しかし,報告されているRFA後の局所再発率は1.7~66.7%と,ばらつきがあるものの肝切除よりも高率であるのは明らかである。RFA後の局所再発の危険因子としては,原発巣の組織型(大腸癌は肝細胞癌や内分泌腫瘍に比べ局所再発率が高い),腫瘍径が大きい場合(3 cmを超える),辺縁の焼灼が不十分な場合(マージン1 cm未満),主要脈管と隣接している場合などがあげられている。RFA後の5年生存率は14~55%と報告されているが,総じて肝切除を上回るものではない。異時性肝転移に対する肝切除とRFAの比較では,RFAは再発までの期間が短い,局所再発および肝内再発が多い(ただし肝外再発では有意差なし)ことが報告されているが,十分な症例数を前向きに比較検討した報告は少ない。以上より,PSが良好な患者の切除可能な肝転移に対する標準治療は肝切除であり,肝切除の代替としてのRFAは推奨されない。エビデンスレベルはCであるが,害と益のバランスを考慮し,委員の投票の結果「行わないことを強く推奨」に決定した。ただし,低侵襲であるという利点を活かして,PS不良例や,基礎疾患や併存症のため肝切除のリスクが高いと判断される症例に対しては,治療選択肢として考慮に値する。一方,切除不能肝転移症例においては,全身薬物療法と全身薬物療法+RFAを比較した海外のランダム化第Ⅱ相試験(EORTC40004)で,RFAによる全生存期間の上乗せ効果が認められず,また,RFA単独の有効性についてもエビデンスは乏しい。姑息的治療として一定の効果が得られる可能性はあるが,その有効性は確立しているとはいえない。

CQ 14:直腸癌局所再発の切除は推奨されるか?

直腸癌局所再発でR0切除が可能と判断した場合に手術を行うことを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルC)

ただし,手術侵襲とリスク,術後のQOLを考慮したうえで適応を決定すべきである。骨盤内臓全摘,骨性骨盤壁切除などは高難度であり,個々の手術チームの習熟度を十分に考慮する必要がある。

直腸癌局所再発に対し,外科治療と放射線療法を比較したランダム化試験はないが,再発切除例の報告は1990年代にはじまり,本邦からもいくつか報告されている。R0切除が最も受容性の高い予後因子であるが,近年の報告に限ってもR0切除率は37~63%とばらつきは大きい。局所再発手術においては骨盤内臓全摘,骨性骨盤壁切除などの技術的高難度手術が必要になる場合も少なくなく,泌尿器科や整形外科なども含めた個々の手術チームの習熟度を十分に考慮し,R0切除が可能と判断した場合に限り切除を考慮する。術後の高い合併症率やダブルストマなどの術後QOLについて,本人および家族への十分なインフォームド・コンセントも必要不可欠である。R2切除例では予後,局所制御とも明らかに不良であり,またQOLの改善も期待できないため,R0切除が見込めない場合の切除は推奨できない。吻合部再発・前方再発例と比較し,側方再発例でのR0切除率は大きく下がる。仙尾骨や恥坐骨など骨性骨盤壁合併切除によりR0切除が可能となるものがあるが,仙骨切除は第2仙骨下縁に留めるのが一般的である。遠隔転移を有する症例であっても,同時または分割切除により全病変を切除できれば根治が得られる場合もあるが,適応は慎重かつ厳格に考慮すべきである。

術前放射線照射はR0切除率を向上させ,予後を改善するとの報告があり,放射線既治療例に対しても,照射法を工夫することで比較的安全に実施可能と報告されている。また一方,初回放射線既治療例での手術成績は,未治療例と比較し予後が悪いとの報告もある。

術中照射は,実施可能な施設が限られるものの,術前化学放射線療法後に10~20 Gyの術中照射を行い,予後が改善したという報告があり,特に他臓器浸潤例または再発例で切除断端が陽性もしくは近接している場合には局所制御率の向上のために考慮してもよい治療法である。

近年,全身薬物療法後に根治切除を行う症例は増加している。しかしながら,切除可能症例に対して手術を前提とした術前化学療法の有効性および安全性を示したエビデンスは皆無であり,留意が必要である。

また近年,重粒子線による手術治療に匹敵する良好な成績が報告されている。2018年4月現在,公的保険適用はないものの,先進医療で施行可能であり,R0切除が困難な症例や手術拒否例などでは選択肢の1つと成り得る。

CQ 15:Stage Ⅲ結腸癌に術後補助化学療法は推奨されるか?

-

- ①

- Stage Ⅲ結腸癌に対してoxaliplatin併用療法を行うことを強く推奨する。(推奨度1・エビデンスレベルA)

- ②

- Stage Ⅲ結腸癌に対してフッ化ピリミジン単独療法を行うことを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルA)

Stage Ⅲ結腸癌を対象とした術後補助化学療法において,oxaliplatin(OX)併用療法は,5-FU+l-LVに比べて再発・死亡の相対リスクを約20%減少させることが,欧米で実施された3つのRCTで再現性をもって確認されており,最も有効な治療選択肢として推奨される。

一方,Dukes’ BおよびDukes’ Cを対象とした欧米での3つのランダム化比較試験の統合解析において,5-FU+l-LVは手術単独と比較して無再発生存期間(RFS)および全生存期間(OS)の延長を示した。その後,国内外のランダム化比較試験により,Stage Ⅲ結腸癌を対象とした術後補助化学療法において,(1)5-FU+l-LVに対する(2)capecitabine(Cape)(X‒ACT試験)および(3)UFT+LV(NSABP C‒06試験,JCOG0205試験)の非劣性が示され,次いでUFT+LVに対する(4)S-1の非劣性が示された(ACTS‒CC試験)。このことから,上記(1)~(4)のフッ化ピリミジン単独療法は,いずれも手術単独に比べて予後改善効果を有すると考えられる。しかしその再発抑制効果は,上述したようにOX併用療法に劣ることが示されている。

実際の治療レジメン選択に際しては,個々の患者で想定される再発リスクと期待される効果(図1),有害事象,治療コスト,通院回数などの充分な情報提供のもとに,患者の全身状態や治療意欲等も含め,総合的な判断のもとに治療を選択することが望ましい。

まず再発リスクと期待される効果については,日本人における治療成績を鑑みて検討する。日本人のStage Ⅲ結腸癌を対象とした術後補助化学療法におけるフッ化ピリミジン単独療法の治療成績は,欧米と比較して良好である(ACTS‒CC試験:3年無病生存率S-1群75.3%,UFT/LV群72.3%,JCOG0910試験:Cape群81.7%,S-1群78.3%)。また,同じStage ⅢでもStage ⅢA/ⅢB/ⅢC(TNM‒7版)で再発率が大きく異なる(JCOG0205試験5年無病生存率Stage ⅢA 90.4%,ⅢB 74.1%,ⅢC 58.9%)。よって,OX併用による再発・死亡の相対リスク低下効果は,本邦でも同程度(約20%)と期待されるものの,絶対リスク低下効果(ベネフィット)はⅢa<Ⅲb<Ⅲcの順となることが想定される。

有害事象については,OX併用療法は5-FU+l-LVに比べて有意にGrade 3~4の治療関連有害事象の発生が高いことが報告されている。特に末梢神経障害は,治療期間中だけでなく,長期に残存することが問題となる。日本人おけるFOFLOXの忍容性を確認した第Ⅱ相試験においても,治療開始から3年時点で,感覚性末梢神経障害がGrade 1:18.7%,Grade 2:2.3%,Grade 3:0.2%の症例で残存していると報告されている。

コストについては,本邦からの報告を含め,OX併用療法は費用対効果に優れた治療であると報告されている。

実地臨床では,以上の情報と患者情報も合わせて総合的に治療レジメンを選択する。エキスパートの中でも推奨度についての意見は完全には一致しなかった。Stage Ⅲb,Ⅲcには,OX併用によるベネフィットが大きくOX併用療法が強く推奨されることに異論はなかった。一方,Stage Ⅲaでは,フッ化ピリミジン単独療法でも約90%の5年無再発生存が得られることから,OX併用療法は必須ではないという意見があった。一方,CQ16に示されているように3カ月間のCAPOX療法はOX併用効果を損なわずに有害事象の軽減が可能であり,Stage Ⅲaでも3カ月間のOX併用療法であれば強く推奨されるとの意見もあった。結果,投票により「OX療法を強く推奨する」となったが,実地臨床では,フッ化ピリミジン単独療法とOX併用療法の治療選択に際して,図1を参考に,ベネフィットと有害事象,患者の全身状態や希望等を鑑みて総合的に決定することが望ましい。現在,Oncotype DX® assay529)などバイオマーカーを用いた再発リスクの層別化や,再発高リスク結腸癌に対するOX併用の上乗せ効果を検証するランダム化比較試験(ACTC‒CC 02試験)が行われており,今後,治療レジメン選択の根拠がより明確になることを期待する。

さて,フッ化ピリミジン単独療法(1)~(4)は,直接比較試験として上述した報告のほか,本邦より(4)S-1の(2)Capeに対する非劣性は証明されなかったとの報告(JCOG0910試験)もあり,レジメンにより有効性が異なる可能性は否定できない。有害事象プロファイルは各薬剤で違いがあり,Capeでは手足症候群の頻度が高く,S-1では下痢,食欲不振,血球減少が,UFT+LVでは肝機能障害が他レジメンに比し多い傾向がある。よってフッ化ピリミジン単独療法の中での治療レジメン選択に際しても,有害事象,治療コスト,通院回数,患者の全身状態などを含めて,総合的に決定することが望ましい。

直腸癌については,FU単剤による術前化学放射線療法後のypStage Ⅱ-Ⅲ直腸癌治癒切除症例に対する,術後FOLFOXと5-FU+l-LVの比較試験において,OX併用による有意に優れた再発抑制効果が示されており(ハザード比0.657,95%信頼区間 0.434‒0.944),結腸癌と同様にOX併用の効果が期待できる。フッ化ピリミジン単独療法については,Stage Ⅲ直腸癌におけるUFT単独(1年間)の手術単独に対する無再発生存における優越性(ハザード比0.52,95%信頼区間 0.33‒0.81,p=0.0014)(NSAS‒CC試験),Stage Ⅱ/Ⅲ直腸癌におけるS-1(1年間)のUFT単独(1年間)に対する優越性(ハザード比0.77,95%信頼区間 0.63‒0.96,p=0.0165)が示されている(ACTS‒RC試験)。

CQ 16:Stage Ⅲ大腸癌術後補助化学療法の治療期間は6カ月が推奨されるか?

術後補助化学療法の治療期間は6カ月を強く推奨する。(推奨度1・エビデンスレベルA)

ただし,CAPOX療法を再発低リスクの結腸癌に用いる場合は,3カ月行うことを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルA)

5-FU+levamisole(LEV)(12カ月)を対照群として,5-FU+l-LV(Mayo法を27週,またはRPMI法を32週)および5-FU+l-LV+LEV(6カ月投与)の比較が行われ,3.8年後の無再発生存期間および生存期間には4群間の差が認められなかった(Intergroupプロトコール‒0089試験)。毒性,コスト,患者の利便性の観点から,5-FU+l-LVの6~8カ月投与が好ましいと結論された。また,NCCTGとNCICは2×2要因デザインで5-FU+LEVもしくは5-FU+l-LV+LEVの6カ月と12カ月投与を比較し,いずれのレジメンおよび投与期間も無再発率,全生存率に有意な影響を及ぼさないことが示された(NCCTG 89‒46‒51)。一方,Mayo法の24週投与と5-FU持続静注(300 mg/m2)の12週投与を比較した試験では,無再発生存期間と生存期間に有意差はなく,持続静注は下痢や好中球減少などの有害事象が少なかったと報告されている。以上から,5-FU+l-LVの6カ月投与(週1回投与)は,5-FU+LEVや5-FU+l-LVの1年間投与と同等の有効性と考えられ,副作用,コストの観点から6カ月間の治療期間が推奨される。

一方,UFT+LV,capecitabine(Cape)は,5-FU+l-LVとの同等性を検討したNSABP C‒06とX‒ACT試験では静注法と同じく6カ月投与が採用されていた。Stage ⅡB/Ⅲ(TNM‒6版)結腸癌を対象とした術後補助化学療法における,UFT+LVの投与期間は本邦のRCTにて比較され,18カ月投与の6カ月投与に対する優越性は証明されなかった(JFMC33‒0502試験)。また,Stage Ⅲ結腸癌に対するCapeの投与期間も本邦のRCTにて比較され副次的評価項目の無再発生存期間,全生存期間では12カ月群が良好であったが,主要評価項目の無病生存率について12カ月投与の6カ月投与に対する優越性は証明されなかった(JFMC37‒0801試験)。以上より,UFT+LV,Capeについても術後補助化学療法の治療期間は6カ月が推奨される。

また,Stage Ⅱ/Ⅲ直腸癌に対する術後補助化学療法において,S-1(12カ月投与)のUFT単独(12カ月投与)に対する優越性が示されている(ACTS‒RC試験)。本試験は,本邦で実施されたNSAS‒CC試験において直腸癌でUFT12カ月投与の有効性が示唆されたことから,両群ともに12カ月投与がプロトコール治療として採用されている。よって,S-1については治療期間6カ月が推奨されるものの,直腸癌に対するS-1療法を選択する場合には12カ月の治療期間も許容される。

Oxaliplatin(OX)併用療法の術後補助化学療法では,5-FU+LVに対する優越性を検証したMOSAIC試験,NSABP C‒07試験,XELOXA試験などで標準治療群および試験治療群ともに6カ月投与で比較され,OX併用療法6カ月の有用性が示されている。さらにStage Ⅲ結腸癌を対象として術後補助化学療法における,OX併用療法(FOLFOX,CAPOX)の投与期間が国内のRCT(JFMC47‒1202:ACHIEVE試験)を含む6つのRCT(TOSCA試験,SCOT試験,IDEA France試験,C80702試験,HORG試験,ACHIEVE試験)の統合解析にて比較された。3カ月投与の6カ月投与に対する非劣性は統計学的には証明されなかった(3年無病生存率74.6% vs. 75.5%,ハザード比1.07,95%信頼区間1.00‒1.15)(IDEA collaboration)。一方,有害事象発生割合は3カ月投与群で低く,特にGrade 2以上の感覚性末梢神経障害の発現頻度も大幅に低いことが示された(6カ月群FOLFOX/CAPOX 48%/45%,3カ月群FOLFOX/CAPOX 17%/14%)。また,治療効果と治療レジメン(FOLFOX群とCAPOX群)との間に交互作用が認められ,FOLFOX群では6カ月投与群の3カ月群に対する優越性が示される一方で,CAPOX群では3カ月群の6カ月群に対する非劣性が示された。また,再発リスク別のサブグループ解析でも,再発低リスク症例(T1‒3かつN1)ではCAPOX 3カ月投与群の非劣性が確認された。また,本邦で実施されたACHIEVE試験は,CAPOX群が75%と多数を占めるものの,3カ月投与と6カ月投与の3年無病生存は同程度であり(6カ月77.9%,3カ月79.5%),IDEA試験と同様の傾向が確認された。また,感覚性末梢神経障害の発現も3カ月投与で有意に少なかった。

以上より,OX併用療法でも6カ月間の術後化学療法が推奨されるが,特に再発低リスク例においてはCAPOX 3カ月間投与も治療選択肢となり得ると考えられる。

CQ 17:70歳以上の高齢者に術後補助化学療法は推奨されるか?

PSが良好で主要臓器機能が保たれており,化学療法に対してリスクとなるような基礎疾患や併存症がなければ,70歳以上の高齢者にも,術後補助化学療法を行うことを強く推奨する。(推奨度1・エビデンスレベルA)

欧米で行われた5-FUベース術後補助化学療法のランダム化比較試験のpooled analysisやレジストリデータに基づく解析の結果から,70歳以上の患者においても,70歳未満の患者と同程度の再発抑制効果と生存期間延長が示されている。近年は米国において,SEER等のがん登録や大規模コホート研究を併合した5,489名のリアルワールドデータの解析から,75歳以上の患者における5-FUベース術後補助化学療法の生存期間延長も報告された。有害事象については,高齢者では好中球減少が強く出る傾向にあるが,他はほぼ同程度である。よって,PSが良好で主要臓器機能が保たれており,化学療法に対してリスクとなるような基礎疾患や併存症がなければ,70歳以上の高齢者にも,術後補助化学療法を行うことを強く推奨する。

一方,70歳以上に対しては,70歳未満に比べると,フッ化ピリミジン単独療法にoxaliplatin(OX)を併用するベネフィットは小さくなる可能性がある。フッ化ピリミジン単独療法とOX併用療法を比較した3つの第Ⅲ相試験であるMOSAIC,NSABP‒C07,XELOXAを統合したデータにおいて,70歳以上(1,119名)に限った解析を行うと,5-FUベース術後補助化学療法にOXを併用する効果は観察されなかった(無病生存期間のハザード比0.94,全生存期間のハザード比1.04)。一方,X‒ACT(LV/5-FU群),XELOXA(LV/5-FU群,CAPOX群),NSABP C‒08(FOLFOX群),AVANT(FOLFOX群)の各試験から該当する群を併合したデータの解析では,OX併用の再発抑制効果は70歳未満に比べて小さくなるものの,70歳以上(345名)でも観察された(無病生存期間のハザード比70歳未満0.68,70歳以上0.77)。以上,70歳以上に対するOX併用療法は,一貫した結果が得られていないことを考慮すると,70歳未満の患者でのリスクベネフィットバランスと異なると考えられ,その適用は慎重に判断する必要がある。

CQ 18:Stage Ⅱ大腸癌に術後補助化学療法は推奨されるか?

再発高リスクの場合には補助化学療法を行うことを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルB)

ただし,それ以外は行わないことを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルB)

3,238名の結腸・直腸癌(Stage Ⅱ:91%,結腸癌:71%)を対象とした5-FU+LV±levamisoleと手術単独を比較したQUASAR試験では,化学療法群の再発率および生存率は有意に良好で,5年生存率で3~4%の上乗せ効果がみられたが,Stage Ⅱのみでは有意差は認められなかった。また,T3N0を対象とした5-FU+LVと手術単独のランダム化比較試験のpooled analysis(IMPACT B2)では,再発率・生存率ともに有意差はなく,メタアナリシスやSEER database reviewでも,化学療法群の生存期間が良好な傾向があるものの有意差はなかった。国内のランダム化比較試験として,Stage Ⅱ結腸癌に対する術後補助化学療法としてのUFT投与(1年間)は,手術単独に対し有意な再発抑制効果は証明されなかった(SACURA試験)。以上より,再発リスクを考慮せず一律にStageⅡ大腸癌に術後補助化学療法を行うことは勧められない。

一方,海外のガイドラインでは,Stage Ⅱ結腸癌のなかに再発高リスク群を設定し,期待される効果と予想される副作用を十分説明したうえで術後補助化学療法を行うことが推奨されている。Stage Ⅱ結腸癌の再発高リスク因子としては,高レベルのエビデンスに基づくものではないものの,ASCO 2004ガイドラインにて,郭清リンパ節個数12個未満,T4,穿孔例,低分化腺癌・印環細胞癌・粘液癌症例,ESMOガイドラインでは,T4,低分化腺癌または未分化癌,脈管侵襲,リンパ管侵襲,傍神経浸潤,初発症状が腸閉塞または腸穿孔,郭清リンパ節個数が12個未満と規定されている。Stage Ⅱのなかでも予後不良なサブグループに絞って補助化学療法を行うという戦略は妥当と考えられ,現時点では上述の再発高リスク因子を参考として術後補助化学療法の適応を判断することが望まれる。

治療レジメンと治療期間については,Stage Ⅲ結腸癌と同じ治療法と投与期間が推奨される。CQ 16にあるように,IDEA collaborationの結果からStage Ⅲ結腸癌T1~3かつN1症例においてはCAPOX 3カ月も推奨されるが,Stage Ⅱ結腸癌への至適投与期間に関する明確な根拠は現時点ではない。進行中のStage Ⅱ結腸癌を対象としたoxaliplatin(OX)併用療法の至適投与期間に関する比較試験(6カ月vs. 3カ月)の結果が待たれる(UMIN000013036)。

臨床病理学的因子以外に再発リスクに影響を与える因子として,腫瘍のDNAミスマッチ修復(MMR)機能が知られており,MMR機能欠損を有するStage Ⅱ結腸癌は,その頻度は低いものの(5%から8%程度)予後は極めて良好であり,フッ化ピリミジン単独療法の治療効果は乏しいとする国内外の臨床試験結果が報告され,フッ化ピリミジン単独療法は推奨されない。

また,再発リスクを推定するツールとして多重遺伝子検査であるOncotype DX Colon Cancer Assayの有用性が国内外の複数の臨床研究により明らかとなりつつある。さらに,他のバイオマーカーや,がん組織や血液中に浮遊するがんDNA断片を用いた多重遺伝子検査についても有用性が複数報告されている(ColoPrint,CMS[consensus molecular subtype],CDX2,次世代シークエンス法,リキッドバイオプシー法など)。

CQ 19:遠隔転移巣切除後の補助化学療法は推奨されるか?

肝転移治癒切除後の術後補助化学療法を行うことを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルB)

肺転移など肝転移以外の遠隔転移巣治癒切除後の術後補助化学療法を行うことを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルD)

切除可能な肝転移や肺転移に対する最も効果が高い治療法は外科切除である。しかし,遠隔転移巣切除後の再発率は50~70%と高いことから,治療成績の向上のために術後化学療法の実施が検討されてきた。

肝切除後の補助化学療法は,肝動注療法と全身薬物療法に関するエビデンスが報告されている。肝動注療法は,残肝への再発抑制効果は示されているものの,肝以外の遠隔転移再発抑制や生存期間延長には寄与しないことが報告されている。一方,全身薬物療法は,現在まで2つのランダム化比較試験(FFCD09002試験,Hasegawaらの試験)と1つの統合解析にて有効性に関する報告がある。FFCD09002試験は,肝転移治癒切除例を対象に手術単独と5-FU+LV療法による術後補助化学療法の比較試験であり,5年無再発生存率は化学療法群が有意に良好であったが,全生存期間は有意差を認めなかった。本試験と欧州,カナダで実施されたENG試験を合わせた統合解析において,5-FU+l-LV療法による術後補助化学療法群は手術単独と比べて,有意差はないものの無増悪生存期間,全生存期間が良好であり,多変量解析では術後補助化学療法の実施は独立した予後良好因子であることが報告された。Hasegawaらの試験は,肝転移治癒切除例を対象に手術単独とUFT+LV療法を用いた術後補助化学療法が比較され,3年無再発生存率は化学療法群が有意に良好であったが,全生存期間には手術単独と比べて有意差を認めなかった。

一方,肝転移以外の大腸癌転移切除後の補助化学療法の有用性を検討したランダム化比較試験は報告されていない。肺転移切除例や腹膜転移切除例の後方視的検討において,補助化学療法の実施が予後良好因子であったとの報告がある。

以上,肝転移切除後の全身薬物療法は,その再発抑制効果が示され,また,侵襲の大きい治療である再度の肝切除実施を避けるという点で再発抑制自体が患者の利益となり得ることから,行うことを推奨する。肝転移以外の遠隔転移切除後の補助化学療法も,エビデンスは乏しいものの,その有効性が期待されることから,行うことを推奨する。

遠隔転移切除後の補助化学療法の最適な治療レジメンは現時点では確立していない。肝転移再発抑制効果を示したランダム化比較試験は,フッ化ピリミジン単独療法(5-FU+l-LV療法,UFT+LV療法)を用いた試験であったが,Stage Ⅲ術後の補助化学療法の推奨レジメンであるoxaliplatin併用療法を,Stage Ⅲよりも再発リスクが明らかに高い転遠隔転移切除例に適用することも実地臨床では許容される。現在,本邦では大腸癌肝転移切除後患者を対象としたmFOLFOX6療法と手術単独のランダム化比較試験(JCOG0603試験)が実施中である。

CQ 20:切除不能大腸癌に対する一次治療として分子標的治療薬の併用は推奨されるか?

Bevacizumab,抗EGFR抗体薬のいずれかを併用することを強く推奨する。(推奨度1・エビデンスレベルA)

切除不能進行再発大腸癌に対する一次治療における分子標的治療薬併用の有用性は,bevacizumab(BEV),抗EGFR抗体薬であるcetuximab(CET)およびpanitumumab(PANI)において示されている。一方,ramucirumab(RAM),aflibercept beta(AFL)およびregorafenib(REG)は,一次治療における有用性は検証されておらず,併用は推奨されない。

FOLFOX/CAPOXおよびcapecitabine療法に対してBEV併用療法はプライマリーエンドポイントである無増悪生存期間における上乗せ効果を示した。また,国内で実施されたSOFT試験,WJOG4407G試験,TRICOLORE試験で,SOX,FOLFOX,FOLFIRI,IRI+S-1とBEVの併用療法は,同程度の良好な治療成績を示し,毒性も忍容可能であったことが示された。FOLFOXIRIに対しては,TRIBE試験を含む2つのRCTの統合解析から,FOLFOXIRI療法に対してBEV併用の無増悪生存期間,全生存期間への上乗せ効果が示されている。また,国内でもFOLFOXIRI+BEV療法の第Ⅱ相試験が実施され有効性と安全性が確認されている。

RAS野生型において,FOLFIRI/FOLFOXと抗EGFR抗体薬の併用療法はプライマリーエンドポイントである無増悪生存期間およびセカンダリーエンドポイントである全生存期間,奏効割合での上乗せ効果を示した。しかしながら,経口フッ化ピリミジン薬と抗EGFR抗体薬との併用療法は,その有用性は確認されていないことに注意が必要である。

最近,RAS野生型に対する,6つのRCT(FIRE‒3試験,CALGB/SWOG80405試験,PEAK試験,CRYSTAL試験,PRIME試験,20050181試験)の統合解析にて,原発巣占居部位(右側[盲腸,上行結腸,横行結腸]または左側[下行結腸,S状結腸,直腸])と分子標的治療薬(BEVまたは抗EGFR抗体薬)の治療効果との相関が報告された。その解析結果より,RAS/BRAF野生型大腸癌には,原発巣占居部位が左側ではより抗EGFR抗体薬が,右側ではよりBEV併用が推奨される。ただし,分子標的治療薬の副作用プロファイルなどを考慮した選択も可能である。なお,RAS変異またはBRAF変異大腸癌には原発巣占居部位によらずBEV併用が推奨される。また,BRAF変異大腸癌ではFOLFOXIRI+BEV併用療法の高い有効性が報告されていることから,年齢,PSや併存疾患の有無を考慮して適用可能と判断されれば,第一選択として推奨される。

以上より,切除不能進行再発大腸癌に対する一次治療において,使用禁忌がない限り,BEV,抗EGFR抗体薬のいずれかを併用することが推奨される。RAS/BRAF野生型では,副作用プロファイル,併用レジメン,患者の嗜好,原発巣占居部位などを考慮してBEV,抗EGR抗体薬いずれかを選択する。抗EGFR抗体薬の有効性はRAS/BRAF遺伝子型により異なることから,一次治療レジメン選択前にRASおよびBRAF遺伝子検査を実施することが望ましい。

CQ 21:切除不能大腸癌に対する二次治療として分子標的治療薬の併用は推奨されるか?

①血管新生阻害薬を併用することを強く推奨する。(推奨度1・エビデンスレベルA)

②抗EGFR抗体薬を併用することを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルA)

一次治療に分子標的治療薬が併用されていない場合の二次治療に関しては,BEV(FOLFOX±BEV),AFL(FOLFIRI±AFL)は第Ⅲ相試験により,有意な生存期間の延長が示されている(ECOG3200試験,VELOUR試験)。抗EGFR抗体薬(CET,PANI)併用療法は,大多数が一次治療に分子標的薬が投与されていない二次治療としての第Ⅲ相試験(EPIC試験,181試験)の結果,無増悪生存期間の延長,奏効割合の増加,QOL向上に寄与することが示されたが,全生存期間は,試験治療後の抗EGFR抗体薬投与(クロスオーバー)の影響等もあり,IRIベースの化学療法単独群に対して有意な改善は確認されなかった。以上より,一次治療に分子標的薬が併用されていない場合には,二次治療として抗EGFR抗体薬は提案される治療であるが(腫瘍縮小効果を期待したい状況や病勢により三次治療までの継続が困難であることが予想される症例,など),血管新生阻害薬(BEV/RAM/AFL)併用が可能な場合には二次治療としてBEV/RAM/AFL併用療法を行い,三次治療として抗EGFR抗体薬の投与を行うことが望ましい。

BEVを含む一次治療が施行された場合の二次治療における分子標的治療薬の併用に関しては,化学療法+BEVの継続投与(bevacizumab beyond progression:BBP)(ML18147試験),FOLFIRI+RAM併用療法(RAISE試験)FOLFIRI+AFL併用療法(VELOUR 試験)はそれぞれ第Ⅲ相試験により,プライマリーエンドポイントである全生存期間を有意に延長した。一方,RAS野生型を対象にBEVを含む一次治療後の二次治療として抗EGFR抗体の併用効果を検証した第Ⅲ相試験は報告されていない。BEV併用療法後の二次治療として抗EGFR抗体薬併用療法とBEV併用療法を比較するランダム化第Ⅱ相試験(SPIRITT試験,WJOG6210G試験,PRODIGE18試験)では,奏効割合はいずれも抗EGFR抗体薬併用群が良好であったが,全生存期間,無増悪生存期間はいずれも有意差を認めなかった。以上より,一次治療でBEVを投与した場合の二次治療におけるBEV/RAM/AFL療法は,いずれも全生存期間の延長を示しており,推奨される。抗EGFR抗体薬は,一次治療でBEVを投与した後の二次治療において腫瘍縮小効果を期待したい状況(治癒切除の可能性や症状緩和など)や病勢により三次治療までの継続が困難であることが予想される症例に対しては考慮される。また,BEV/RAM/AFLの選択は副作用プロファイル,医療コストなどを含めリスクベネフィットを考慮し,化学療法単独の選択肢も含めて治療法を選択することが望ましい。血管新生阻害薬の使い分けに関しては,各臨床試験におけるsubset解析やバイオマーカー解析からいくつか検討に値する因子は公表されているが,まだ確立されたものはない。

一次治療に抗EGFR抗体薬が投与された場合の二次治療に関しては,併用する分子標的治療薬を評価する第Ⅲ相臨床試験は実施されておらずエビデンスは乏しい。しかしながら,BEV使用例が含まれていないという観点からはECOG3200試験やVELOUR試験で認められた血管新生阻害薬の併用効果が抗EGFR抗体薬後の二次治療としても期待できると考えられる。また,有効な治療薬を使い切るという観点からも,抗EGFR抗体薬後の二次治療としても血管新生阻害薬の併用療法は推奨される治療と考える。一方,抗EGFR抗体薬の増悪後の継続使用(beyond progression)は,その有効性に関するエビデンスが不十分で確立されておらず,副作用の観点から現時点では推奨されない。

CQ 22:切除不能大腸癌に対する後方治療としてregorafenib,FTD/TPIは推奨されるか?

フッ化ピリミジン,oxaliplatin,irinotecanに不応または不耐(投与不適を含む)となった場合の後方治療として,regorafenibおよびFTD/TPI療法を行うこと強く推奨する。(推奨度1・エビデンスレベルA)

Regorafenib療法(REG)およびtrifluridine(FTD)/tipiracil塩酸塩(TPI)単独療法(TAS‒102,以下FTD/TPI)は,国際共同試験であるCORRECT試験およびRECOURSE試験により,有用性が検証されている。両試験は,フッ化ピリミジン,OX,IRI,BEV,抗EGFR抗体薬(RAS野生型の場合)のすべての治療に不応・不耐となったECOG PS 0または1の切除不能進行再発大腸癌患者を対象に,プラセボと実薬を比較した第Ⅲ相試験である。両試験ともにプライマリーエンドポイントである全生存期間の有意な延長を示した(CORRECT試験:中央値6.4 vs. 5.0カ月,ハザード比0.77,95%信頼区間0.64‒0.94,p=0.0052;RECOURSE試験:中央値7.1 vs. 5.3カ月,ハザード比0.68,95%信頼区間0.58‒0.81,p<0.001)。CORRECT試験では日本人患者100名が,RECOURSE試験では266名が登録され,両試験の日本人サブセット集団の安全性は忍容可能,生存期間の延長効果は全体集団での結果と同程度であった(CORRECT試験:ハザード比0.81;RECOURSE試験,ハザード比0.75)。また,両試験と同様の試験デザインでの第Ⅲ相試験が東アジアでも実施され(REGはCONCUR試験,FTD/TPIはTERRA試験),いずれも有意な生存延長効果が再現されている。

有害事象として,REGでは手足皮膚反応,疲労,下痢,高血圧等の非血液毒性が,FTD/TPIでは白血球・好中球減少症などの血液毒性の頻度が高く,有害事象のプロファイルが異なる。以上より,REGおよびFTD/TPIはいずれも生存期間の延長が確認されており,副作用に留意が必要であるが,推奨される治療である。なお,PS 2以上の患者に対してはREGおよびFTD/TPIのいずれも有効性・安全性は確立されておらず,治療適応外とし対症療法を選択するのが望ましい。また,安全性を高めるため,REGについては,160 mg/日の標準用量で治療を開始せず,80 mgあるいは120 mgから開始し副作用が軽度であれば増量していくストラテジーが試みられている。

REGおよびFTD/TPIのどちらが先に実施するのが良いかについては,両治療を直接比較したRCTがないため,現時点では明らかではない。CORRECT試験,CONCUR試験,RECOURSE試験の3試験を対象としたシステマティックレビュー内のネットワークメタアナリシスの結果では,全生存期間のハザード比は0.96(95%信頼区間0.57‒1.66,p=0.91),大腸癌研究会が行った後方視的研究における650名の傾向スコア解析でも,生存期間のハザード比は0.96(95%信頼区間0.78‒1.18,p=0.69)であり,両薬剤の有効性は同程度と考えられることから,リスクとベネフィットを考慮したうえで選択することが望ましい。

なお,両薬剤については,いくつかの新たな知見が報告されている。KRAS野生型の三次治療以降において,REGとIRI+CETの投与順序を比較したランダム化第Ⅱ相試験(REVERCE試験)では,REG先行群で全生存期間が有意に良好であった。また,FTD/TPIとBEVの併用療法は,本邦で実施された第Ⅱ相試験にて良好な有効性が示唆されている(C‒TASK FORCE試験。さらに,高齢者(緩徐な進行の肺転移単独例などを含む)を対象に初回治療としてCape+BEV療法とFTD/TPI+BEV療法とを比較した第Ⅱ相試験(TASCO‒1試験)では,FTD/TPI+BEV群で無増悪生存期間が良好な傾向を示した。しかしながら,いずれも第Ⅲ相試験での有用性の検証が行われていない。

CQ 23:大腸癌に免疫チェックポイント阻害薬は推奨されるか?

MSI-H切除不能大腸癌既治療例に,抗PD-1抗体薬療法を行うことを強く推奨する。(推奨度1・エビデンスレベルB)

DNAミスマッチ修復(mismatch repair:MMR)機能に欠損がある腫瘍(deficient MMR: dMMR)は,高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-H)を示し,細胞内に体細胞変異の蓄積をきたし(hypermutation),ネオアンチゲン数も多くなることから,免疫原性が高くなり免疫チェックポイント阻害薬の効果が期待される。一方,切除不能のdMMR/MSI-H大腸癌は予後不良な傾向があり,フッ化ピリミジンを含む治療の有効性が乏しいことが報告されている。

KEYNOTE‒016試験は,dMMR大腸癌,pMMR(proficient MMR)大腸癌,および大腸癌以外のdMMR固形癌を対象に,抗PD-1抗体薬であるpembrolizumab(Pembro)の有効性を検討した臨床Ⅱ相試験であり,奏効割合はdMMR大腸癌およびdMMR非大腸癌ではそれぞれ52%,54%であったのに対して,pMMR大腸癌では0%であった。同様に,病勢コントロール割合(disease control rate:DCR)はdMMR大腸癌およびdMMR非大腸癌では82%,72%に対して,pMMR大腸癌では16%と,dMMRの癌では有効性が示された一方,pMMR大腸癌では不良な成績であった。KEYNOTE‒164試験は1レジメン以上の前治療歴を有するMSI-H大腸癌に対するPembroの臨床第Ⅱ相試験であり,奏効割合は28%,DCRは51%であった。また,有害事象についてもGrade 3~4:15%(免疫関連有害事象5%を含む)と忍容可能であった。これらの臨床試験を含む5試験の結果をもとに2017年5月に米国食品医薬品局(FDA)はMSI-HまたはdMMR成人・小児固形癌に対するPembroを承認した。抗PD-1抗体薬は高価であるが,KEYNOTE‒016のフォローアップの結果において18カ月無増悪生存率が63%と高く曲線もほぼフラットになっている。また18カ月全生存率74%は標準治療不応例としては非常に優れた成績である。さらなるフォローが必要ではあるが,MSI-H/dMMR(大腸)癌において抗PD-1抗体薬療法は長期生存が得られる可能性があり,コストに見合った効果があると考えられる。別の抗PD-1抗体薬であるnivolumabでも,MSI-H/dMMR大腸癌に対する高い有効性が再現され,米国では承認されている(本邦未承認)。以上より,MSI-H切除不能大腸癌既治療例に対する抗PD-1抗体薬療法は,高い有効性が期待されることから推奨される。なお,一次治療でのPembroの有効性については,標準治療とPembroとの第Ⅲ相試験(KEYNOTE‒177試験)が実施中である。

一方,pMMRまたはNon-MSI-H大腸癌に対しては,抗PD-1抗体薬単剤療法は無効であり,推奨されない。現在,免疫チェックポイント阻害薬併用療法の臨床試験が行われているが,現時点ではその有用性は明らかではなく臨床試験以外では使用されるべきではない。

また,もともと,MSI検査およびMMR蛋白質免疫染色はリンチ症候群のスクリーニング検査として用いられていることから,本検査を行う際には,事前に本検査がリンチ症候群のスクリーニングにもなり得る点を説明し,陽性であった場合には遺伝カウンセリングと確定診断のための遺伝学的検査(自費診療)への対応が必要となることを想定した体制整備が求められることに留意されたい。

CQ 24:肝転移に対する肝動注療法は推奨されるか?

全身薬物療法が可能な場合,切除不能肝転移に対して肝動注療法を行わないことを強く推奨する。(推奨度1・エビデンスレベルC)

切除不能肝転移を対象としたCALGB‒9481試験において,FUDR肝動注療法の奏効割合,全生存期間は5-FU+LV全身薬物療法と比較し有意に良好であることが示された。しかし,本試験を含むメタアナリシスでは,肝動注療法(FUDRまたは5-FU+LV)は全身薬物療法(FUDRまたは5-FU+LV)と比較し奏効割合は有意に高いが,全生存期間に明らかな差は認められなかった。

肝動注療法と全身薬物療法の併用療法も開発されており,FUDR肝動注療法とOX+5-FU+LV全身薬物療法の併用第Ⅰ相試験では奏効割合87%,生存期間中央値22カ月,5-FU肝動注療法とIRI全身薬物療法の併用第Ⅰ/Ⅱ相試験では各々72%,49.8カ月など,良好な成績が報告されている。

後方視的な検討においてOX,IRI,分子標的薬を含む標準的全身薬物療法に不応となった切除不能肝転移例に対するFUDR肝動注療法は奏効割合29%,生存期間中央値17.2カ月と報告されている。

これまでのランダム化比較試験はいずれもフッ化ピリミジン単独の肝動注療法と全身薬物療法の比較であり,現在の標準的な全身薬物療法であるOXやIRI,分子標的治療薬を用いた多剤併用療法に対する肝動注療法または肝動注療法と全身薬物療法の併用療法の有効性はエビデンスが不十分で確立しておらず,臨床の現場ではほとんど実施されていないのが現状である。エビデンスレベルはCであるが,効果が明確である全身薬物療法が行われない場合の害を考慮して,委員の投票の結果「肝動注療法を行わないことを強く推奨」に決定した。

CQ 25:R0切除可能な直腸癌に対して術前治療は推奨されるか?

-

- ①

- 局所再発リスクが高い直腸癌の場合は,術前化学放射線療法を行うことを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルB)

- ②

- 術前化学療法(放射線照射なし)の有効性は確立していない。行わないことを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルC)

直腸癌に対して側方郭清が行われない欧米で行われた臨床試験では,術前化学放射線療法による生存率の向上は認めなかったが,局所再発率の低下が示されている。一方,術前放射線療法には腸管障害,排便機能障害,性機能障害,2次癌発生などの有害事象があることは周知の事実である。

本邦の大腸癌専門施設においては,下部直腸進行癌に対してはTME(あるいはTSME)+側方郭清が標準的に行われており,生存率,局所再発率ともに良好な成績が報告されており,欧米で標準である術前化学放射線療法は積極的には行われていないのが現状である。

側方リンパ節転移がないと診断された症例において術前照射後における側方リンパ節郭清の有無を比較した本邦におけるランダム化比較試験では,両群の無再発率,全生存率に差はなく,側方郭清を施行しない群で有意に排尿障害,性機能障害が少ないことが報告されているが,45例と少数例の検討であることから,この報告の意義は限定的である。

以上より,本邦における術前化学放射線療法の局所再発低減における上乗せ効果,あるいは側方郭清の代替としての有効性については,現時点で明らかなエビデンスはなく,適切に計画された臨床試験での評価が必要である。

現在,oxaliplatin,irinotecanや分子標的薬を併用した術前化学放射線療法の治療開発が行われており,本邦からも第Ⅱ相試験の良好な成績が報告されているが,生存率向上に寄与するかは今後の検討を待つ必要がある。

強度変調放射線治療(intensity modulated radiotherapy:IMRT)を用いた術前化学放射線療法の第Ⅱ相試験においては,急性期消化器毒性の軽減効果は認められず,現時点では臨床試験として行うことが推奨される。今後,遅発性有害事象軽減も含めたIMRTの有用性についての評価も必要である。

欧米を中心として術前化学放射線療法の著効例に対する直腸温存治療(局所切除や切除を行わない経過観察)の可能性が検証されているが,まだ十分なデータがあるとはいえず,有効性と安全性は確立していない。

放射線照射による有害事象を回避し,遠隔転移の制御による生存率の向上を目指した放射線照射を伴わない術前化学療法は,第Ⅱ相試験において12~25%のpCR割合,90~100%のR0切除率が報告されているが,第Ⅲ相試験や長期成績のデータはなく,有効性は確立していない。

CQ 26:遠隔転移のない切除不能な局所進行再発直腸癌に対する化学放射線療法は推奨されるか?

腫瘍縮小によりR0切除が可能になると期待される症例に対しては,切除を指向した化学放射線療法を行うことを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルB)

一方,切除が望めない場合には継続的な腫瘍制御という目的で,全身薬物療法を実施することが妥当と考える。局所病変への照射に関しては症状の有無,期待される効果,予測される有害事象を考慮し実施するのが望ましい。

切除不能局所進行再発直腸癌に対しては,継続的に腫瘍制御を行う目的で,切除不能進行再発大腸癌に対する薬物療法の項を参考に全身薬物療法を実施することが妥当と考える。局所への照射に関しては局所病変による症状の有無,期待される効果,予測される有害事象を考慮し実施を検討することが望ましい。

無症状の遠隔転移のない切除不能な局所進行/局所再発直腸癌に対しては,さまざまな治療法が選択されている。化学放射線療法は積極的な救済治療の選択肢の一つと考えられている。治療による腫瘍縮小効果によりR0切除が可能になる(marginal resectable)と判断される症例に対し,切除を指向した化学放射線療法を行うことを弱く推奨する。本対象に対し,放射線療法と薬物療法の局所効果について比較したデータは存在しないが,局所進行直腸癌(Ⅱ/Ⅲ期)に対する術前化学療法(mFOLFOX6)は,5-FU/LVまたはmFOLFOX6+46~50 Gyの術前化学放射線療法と比べ,病理学的完全奏効割合(pCR割合)が低いとの報告もあり,局所効果については放射線治療が全身薬物療法を上回る可能性を考慮すべきである。

一方,放射線治療に対する薬物療法の上乗せ効果についてはさまざまなレジメンが検討されている。切除不能(T4)直腸癌を対象としたランダム化比較試験では,5-FU/LV+50 Gyの化学放射線療法群は,やや毒性が高いものの一般診療レベルで実施可能と判断された。化学放射線療法群は放射線単独療法群に比べて,完全切除率(84% vs. 68%,p=0.009),5年骨盤内制御率(82% vs. 67%,p=0.03),疾患特異生存率(72% vs. 55%,p=0.02)において優れていたが,再発例や膀胱・前立腺浸潤例を含む症例の検討であり,結果の解釈には注意が必要である。近年,5 Gy×5回の短期骨盤照射後にFOLFOXを行う治療法や,60Gy程度にまで線量増加をした(化学)放射線療法におけるR0切除率の向上やその有害事象などが検討されている。しかし現時点では,報告も少なく,経過観察期間も短いことから,その有用性に関しては今後のさらなる報告を待ちたい。

有症状症例に対しては,以下のように層別化された緩和治療が行われている。①全身状態が良好であり薬物療法が実施可能な症例に対しては,できるだけ長期間にわたり症状緩和効果を得て患者のQOLを高く保つことを期待して,化学放射線療法が考慮される。②全身状態が不良であり薬物療法が実施困難な症例に対しては,短期間かつ低毒性に,疼痛緩和や止血などの症状が軽減されることを期待して,緩和的放射線単独療法が選択されることが多い。

既に放射線療法が行われた症例の症状緩和には,薬物療法を併用した加速過分割照射が有用であったと報告されている。

近年,三次元原体照射や強度変調放射線治療などが利用できるようになり,有害事象が危惧される小腸などの隣接臓器への線量を低下させながら,病変部への線量を増加することが可能となってきた。また,炭素イオン線,陽子線などの粒子線を用いた治療により卓越した線量分布が可能となり,特に炭素イオン線は高い生物学的効果が期待されている。今後はこれらの新しい放射線療法を用いて,標的体積の設定法,線量増加,併用薬剤等による有効性と安全性の向上について,適正に計画された臨床試験を実施していく必要がある。

CQ 27:閉塞性大腸癌にステント治療は推奨されるか?

-

- ①

- 薬物療法の適応とならない患者における,症状緩和を目的としたステント治療は,患者の身体的・心理的負担が少なく,治療の選択肢として行うことを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルB)

- ②

- 薬物療法の適応となる患者におけるステント治療は,行わないことを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルB)

- ③

- 根治的外科的切除を前提とした術前の閉塞解除処置(bridge to surgery:BTS)としてのステント治療は,緊急手術を回避し術後合併症のリスクを軽減するが,穿孔等が長期予後を悪化させる可能性も指摘されている。(推奨度なし・エビデンスレベルC)

原発巣による閉塞症状を伴う切除不能進行再発大腸癌や,切除可能であるが耐術不能な症例に対する姑息的治療としてのステント治療は,人工肛門造設を含む外科手術に比べ,患者の身体的・心理的負担が少ない有益な治療であり,欧州消化器内視鏡学会(ESGE)のガイドラインで推奨されている。姑息的ステント治療と外科手術を比較した海外のメタアナリシスでは,ステント治療群で人工肛門造設率や術後早期の合併症発生率,死亡率が低かった。

ただし,薬物療法や放射線療法を予定している患者では,治療による腫瘍の縮小や組織壊死による穿孔・穿通の可能性があるため,ステント留置の適応は慎重に判断すべきである。特に,ステントを留置した場合,穿孔のリスクが高まるとの報告があるbevacizumabの使用は避ける必要があり(regorafenib,ramucirumab,afliberceptについてもこれに準ずる),このことが患者の予後に与える影響を十分に考慮すべきである。また,放射線療法または薬物療法の既往がある患者でも,ステント留置による穿孔の報告があり,注意が必要である。

根治的外科的切除を前提としたBTSとしてのステント治療では,早急な口側腸管の減圧により緊急手術を回避し,適切な検査・準備を経て待機手術を行うことで,術後合併症を減らすことができる。BTSステント治療と緊急手術を比較した海外のメタアナリシスでは,ステント治療群で人工肛門造設率が低く,一期的吻合率が高く,術後合併症が少ないことが示されている。また,経肛門イレウス管による減圧に比べ,洗浄が不要,経口摂取ができ一時退院が可能,口側大腸の観察が可能などの利点がある。

一方で,ステント留置が長期予後に与える影響については十分なエビデンスがないのが現状である。過去のRCT等より,ステント留置の際の穿孔が局所再発や腹膜転移を惹起する可能性が示唆されており,ESGEのガイドラインでは,BTSは標準治療として推奨できないとしているが,手技の向上に伴い近年のメタアナリシスでは長期予後に差がないとも報告されている。現在,英国や本邦でRCTが行われており,結果が待たれる。切除不能の遠隔転移を伴うStage Ⅳ大腸癌における,原発巣切除を前提としたBTS目的のステント治療では,長期予後への影響に拘泥する意義は低く,治療選択肢の一つとなり得る。

いずれにしても,ステント治療は穿孔などの重大な偶発症のリスクを伴うことに留意し,手技に精通した医師が,偶発症に対する十分な対策(緊急手術など)がとれる環境で行うべきである。本邦の多施設共同前向き観察研究では,技術的・臨床的成功率は90%以上である一方,偶発症の発生率は姑息的ステント留置では穿孔2.3%,閉塞10.3%,逸脱6.9%,BTS目的のステント留置では穿孔1.6%,閉塞1.0%,逸脱1.3%と報告されている。

臨床的に閉塞症状がない症例や,細径内視鏡が通過可能な程度の狭窄に対する予防的なステント留置は,不必要な偶発症の発生を惹起するだけでなく,ステント逸脱の可能性も高くなるため,施行すべきではない。

CQ 28:大腸癌治癒切除後に多重がん(多発癌および重複がん)のサーベイランスは推奨されるか?

-

- ①

- 大腸癌切除症例における異時性大腸癌の発生頻度は一般集団より高く,定期的な大腸内視鏡検査を行うことを強く推奨する。(推奨度1・エビデンスレベルB)

- ②

- 重複がんを標的とした術後サーベイランスの有効性は示されていないため,行わないことを弱く推奨する。(推奨度2・エビデンスレベルC)がん検診の必要性を啓発し,定期的な検診を勧めるのが妥当である。

- ③

- 遺伝性大腸癌に対しては,適切なカウンセリングのもとに多重がんのサーベイランスを実施する必要がある(『遺伝性大腸癌診療ガイドライン』参照)。

大腸癌には,大腸多発癌,重複がんの高い発生リスクを有する遺伝性大腸癌がある。日常診療においては,遺伝性大腸癌を鑑別することが重要であり,遺伝性大腸癌に対しては適切なカウンセリングのもとに多重がんのサーベイランスを実施する必要がある(『遺伝性大腸癌診療ガイドライン』参照)。

一般的に,異時性大腸癌の発生頻度は1.5~3%とされる。これは一般集団と比較した場合の1.3~1.5倍と高く,大腸癌罹患歴は異時性大腸癌の危険因子である。特に診断年齢が若年な症例や同時性多発癌を有する症例では,以後に発生する異時性大腸癌のリスクは高い。定期的な内視鏡検査により発見される異時性大腸癌の約90%が治癒切除可能であり,異時性大腸癌を標的とした術後サーベイランスは予後の改善に有効と考えられる。

推奨される術後の大腸内視鏡検査のスケジュールは確立されたものがない。異時性大腸癌は術後3年以内の発見率が高い。大腸癌の初回手術時に多発癌を合併する頻度は2~7%と比較的高く,術後早期に発見される異時性大腸癌には術前検査で見逃した同時性大腸癌も含まれると考えられる。術後初回の大腸内視鏡検査の至適施行時期は術前検査の質に左右されるが,一般的には術後1年時の検査が推奨され,術前に全大腸の観察が不能であった症例には,より早期の実施が望ましい。

一方,重複がんを標的とするサーベイランスを散発性大腸癌に行うことの妥当性は十分に検証されていない。本邦における異時性重複がんの発生頻度は1~5%とされる。臓器別には,胃が最多であり(1~3%),肺や肝臓がこれに続くとする報告が多い。近年,大腸癌術後の重複がん発生頻度は一般集団の罹患率を上回る可能性を指摘する報告もあるが,散発性大腸癌症例における重複がんのサーベイランスの有効性を証明したコホート研究はない。また,前立腺癌,子宮体癌,卵巣癌,乳癌,小腸癌,女性の甲状腺癌などの発生頻度が高いとする報告があるが,多くは欧米からの報告であり,遺伝性大腸癌との関連も明確ではない。

以上から,重複がんのサーベイランスに関しては,医療経済的側面も考慮した検討が必要であり,重複がん発生リスクの評価基準の確立が急務であるが,現状では大腸癌術後に重複がんを標的とするサーベイランスを実施する根拠は乏しい。がん検診の必要性を啓発し,定期的な検診を勧めるのが妥当である。